Продолжаем публиковать воспоминания нашего земляка Георгия Семёновича Рымарева, жившего в Томске в начале ХХ века.

И вновь обратимся к воспоминаниям Георгия Семёновича Рымарева, которые хранятся в архиве нашего музея. Прогуляемся по старинным томским улочкам, узнаем кое-что из жизни гимназистов тогдашней поры, а также из криминально-полицейской хроники города начала ХХ века.

18 мая мы снова отпразднуем Международный день музеев. Но музей — это не только интереснейшие коллекции, которые хранятся в архивах и показываются на выставках. Музей — это люди, которые годами и десятилетиями хранят бесценные предметы, изучают их, готовят экспозиции, берегут то, что составляет наше общее наследие. Кто эти люди? Как они пришли в музей? И почему считают хранение древних вещей главным делом своей жизни?

Воспоминания ветерана ГПЗ-5 Салий Василия Власовича передала в Томский областной краеведческий музей его внучка, Никонова Валентина Сергеевна. Посвящены воспоминания памяти библиотекаря детгородка им. Коминтерна Оксаны Андреевны Касько.

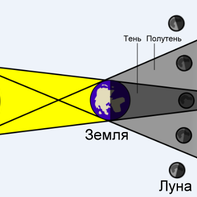

08.04.2024 произошло очередное полное солнечное затмение. Полная фаза наблюдалась в Мексике, США и Канаде. Частные фазы можно было увидеть в Северной и Центральной Америке и в Западной Европе.

21 августа 1877 г. в Томске состоялось торжество открытия Томского Алексеевского реального училища, первого реального училища в Западной Сибири.

Продолжаем публиковать воспоминания из музейного архива о «делах давно минувших дней». На сей раз речь пойдёт о русско-китайской войне 1900–1901 гг., с которой началась военная история России ХХ века. Как это событие отозвалось в жизни наших земляков?

В 2024 году у томичей не будет шанса увидеть затмения, так как солнечные затмения произойдут в ночное время, а лунные — в дневное.