Что может возникнуть в нашей памяти и воображении о «поющих зонтиках»? Возможно, кто-то сразу вспомнит музыкальную мелодраму Жака Деми с музыкой Мишеля Леграна «Шербурские зонтики». Но речь пойдёт о других зонтиках, хотя, как оказалось, и они имеют определённую связь с великолепной музыкой этого фильма.

В мире насчитывается около 3-х с половиной тысяч видов растений из семейства зонтичные, которые растут в разных регионах земного шара. Многие из них обладают лечебными свойствами, употребляются в пищу, некоторые охотно поедаются скотом. Но есть среди них и смертельно ядовитые зонтики, их можно перепутать с полезными. Самые опасные среди них – это цикута и болиголов. [1]

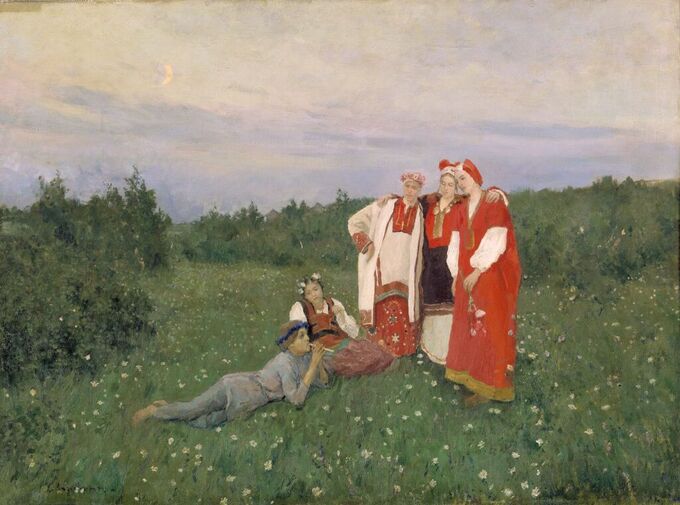

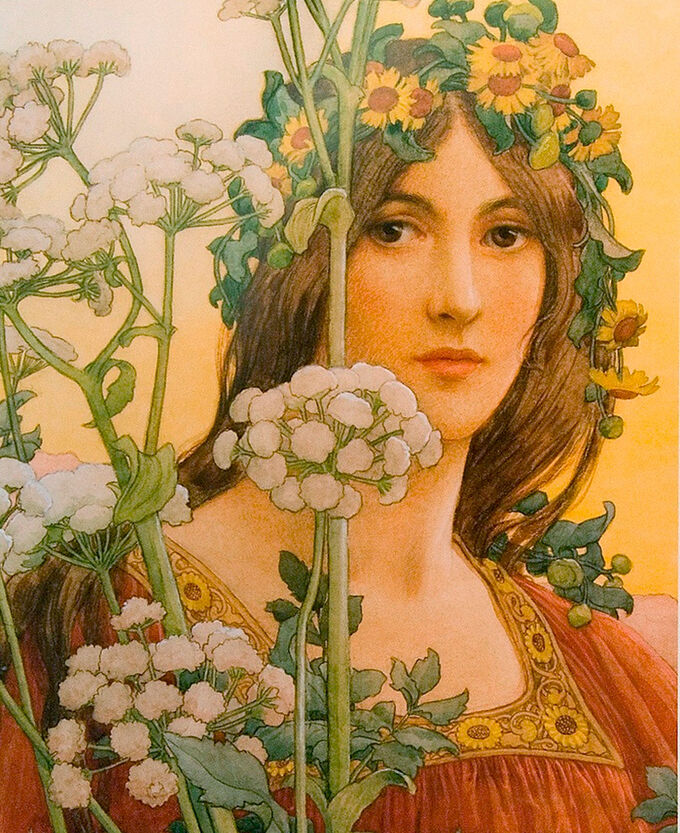

Мы же обращаемся к зонтичным растениям, не обладающим высокой и смертоносной токсичностью, а наоборот, даже полезным, находящим применение в медицине и пищевом рационе. Например, дягиль, дудник, реброплодник, купырь и другие, которые являются ещё и «поющими». С давних времён делали из них дудочки – флейты. Изначально такая дудочка была природным музыкальным инструментом пастуха. Играя на пастбище, он подражал звукам природы – шелесту листьев и трав на ветру, журчанию ручья, голосам птиц. К звуку флейты привыкали животные, собака-пастух, особая мелодия собирала стадо, отпугивала хищных птиц и зверей.

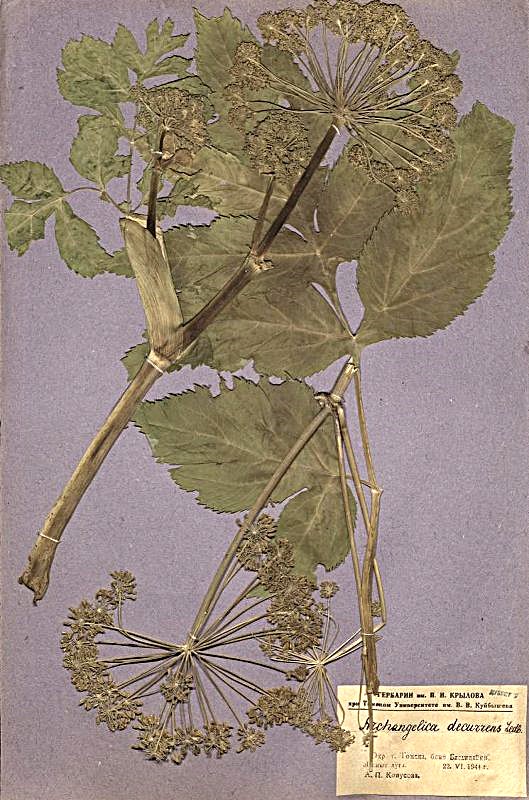

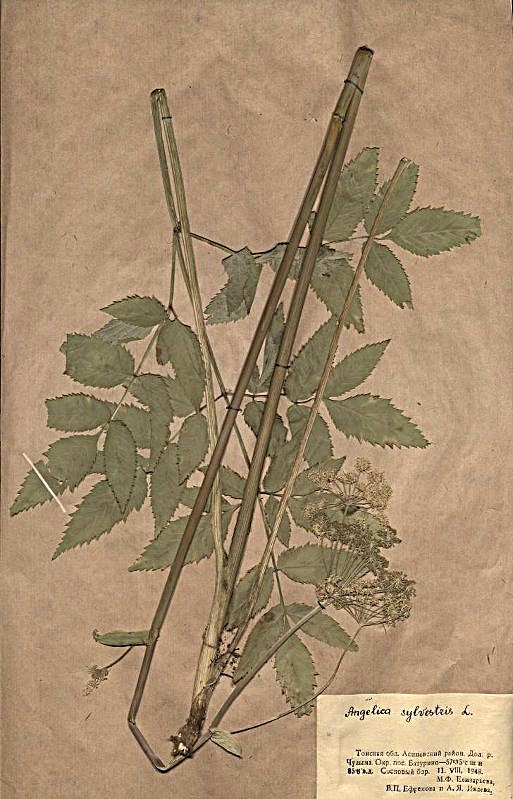

Из полого стебля дягиля, например, ещё далёкие предки удмуртов делали узьыгумы (от перм. и удм. дудка из дягиля). Узьыгумы – это продольная флейта [2] из стебля зонтичного растения – дягиля лесного или дудника лесного (Angélica sylveśtris) без игровых отверстий или с боковыми отверстиями. На верхнем конце для игры делался свистковый вырез, в косой срез которого помещалась губа флейтиста. Длина узьыгумы зависела от размеров его тела, особенно рук, и составляла от 50 до 80 см. Чтобы сделать такую дудочку, срезали нижние секции подсохшего стебля растения, пробивали внутренние перемычки между секциями. На широком конце делают косой срез и прямоугольный свистковый вырез. При отсутствии боковых отверстий мелодия создаётся изменением силы вдувания воздуха и прикрыванием-открыванием нижнего конца флейты.

Со временем на флейте стали играть не только на пастбищах, но и при совершении различных обрядов, в том числе природно-хозяйственного цикла. На праздниках её глуховатая мелодия звучала в ансамбле с другими музыкальными инструментами.

В удмуртской народной культуре была ещё одна дудочка из ангелики – пеллян гумы. Её название происходит от слов дуть, раздувать, нашёптывать. Это закрытая трубка с расщеплённым стеблем (частичной продольной прорезью). Во время игры она издавала мягкий приглушённый звук. Предполагают, что пеллян гумы использовалась в знахарской лечебной практике. Видимо, «поющее» растение усиливало эффект лечебного воздействия.

С глубокой древности дягиль находил применение в народной медицине. В.И. Даль связывает происхождение его названия со словом дяглый – крепкий, ражий, здоровый. Не случайно препараты дудника лекарственного (лесного) находят применение в медицине, оказывая отхаркивающее, противовоспалительное, антисептическое, тонизирующее, спазмолитическое, желчегонное, мочегонное, потогонное, противосудорожное, седативное действие. В эпоху древности и средневековья считалось, что ангеликов корень обладает антитоксическими свойствами, поэтому он входил в состав «Териака» – универсального противоядия. Его применяли для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, при отравлениях и укусах змей.

С целебными свойствами дягиля связано и ещё одно народное название – «12 лихоманок», т.е. средство от 12 лихорадок.

Научное название дягиля – Angеlica archangеlica относят к Архангелу Михаилу, по преданию даровавшему эту травку людям как спасение от чумы.

Считают, что в местностях с тёплым климатом дягиль зацветает именно 8 мая – в день явления Святого Ангела на горе Монте-Гаргано, где была устроена скальная церковь. [3] Этот день отмечается католической церковью в честь победы лангобардского князя Гримоальда над византийцами в 663 г. в битве при Сипонто.

Некоторые исследователи истории музыкальных инструментов считают, что дягиль, дудник и другие зонтичные растения могли использоваться для изготовления калюки – продольной флейты, распространённой на Руси, которую обычно делали из татарника колючего.

Игра на калюке

Национальным инструментом татар и башкир является курай, что в переводе с татарского означает «сухой стебель зонтичного растения» – реброплодника, дягиля, дудника, купыря и др. Это открытая продольная флейта из «стебля полевого растения, называемого также «курай», обрезанного и открытого с обоих концов, на котором прорезаны 4 отверстия с одной стороны и одно с другой». [4] Считают, что первыми музыкантами-курайчи были скотоводы-кочевники Алтая и Южной Сибири, впоследствии принёсшими травяную флейту в Поволжье.

Чтобы сделать такую «свирель», использовали прямой высушенный полый стебель реброплодника уральского (Pleurospermum uralense). Длина инструмента варьировалась от 57 до 81 см и, аналогично узьыгумы, зависела от размеров исполнителя. Отверстий могло быть от 2-х до 5-ти. Например, у раннего татарского курая всего было 2 отверстия. [5]

Русский фольклорист и этнограф, член Русского географического общества Сергей Гаврилович Рыбаков (1867-1921) описал особенности башкирского курая:

«Башкиры для курая выбирают гладкий, пустой и чистый внутри, по возможности правильный стебель растения, иногда сушат его, а затем вырезают на нём отверстия, руководствуясь приблизительно следующим расчётом: 1-е отверстие должно отстоять от конца дудки на 3 пальца, 2-е от 1-го – на 2,5 пальца, 3-е от 2-го – на 2 пальца, 4-е от 3-го – на 1,5, пятое отверстие вырезается сзади выше 4-го». [6]

Звучание курая могло отличаться в зависимости от толщины, длины и других особенностей стебля растения. Отмечая, что песенная и инструментальная культура татар и башкир имеет много общего, С.Г. Рыбаков заметил:

«башкирские песни обнаруживают сравнительно с татарскими больше полёта, эффектности и внешней мелодичности…

Башкирам присущи поэтическое и музыкальное творчество в большей степени, чем татарам. Их поэтическое настроение питается близостью с чудной природой, какая существует на Урале; их наивная мечтательность поддерживается тем, что они до известной степени ещё дети природы, нравственно почти цельные, не знавшие больших сношений с другими народами …» [7]

И мелодия природной флейты передавала все эти нюансы самобытной народной культуры:

«Звуки этого инструмента – тихие, меланхолические

и задушевные – достаточно хорошо воспроизводят мечтательность башкирских мелодий. Игрок на курае называется курайсы (дудочник)». [8]

Игра на курае

Старинные флейты прочно входили в музыкальную культуру народов, со временем изменяясь и совершенствуясь. Изыскивались новые материалы для их изготовления. Например, современный курай стали делать из тонкого берёзового, букового или грабового шпона. Оркестровые флейты изготавливают из самых разных материалов, продольные – чаще из древесины самшита, чёрного дерева, а поперечные – из никеля, различных сплавов и даже из золота и платины. Однако, многие искусные мастера и флейтисты, как в давние времена, делают дудочку из «поющего зонтика», чтобы сыграть на нём музыку природы.

Возвращаясь к началу нашего опуса, отметим, что в музыкальных композициях «Шербурских зонтиков» звучит поперечная флейта, погружая зрителей в атмосферу нежной и светлой грусти, которой пронизана эта мелодрама.

Музыкальная композиция из фильма «Шербурские зонтики» в исполнении оркестра под управлением Поля Мориа

[1] См. заметку «Невоенная история военной поры» https://tomskmuseum.ru/about_mus/blog/nevoennaya-istoriya-voennoj-pory/

[2] Основными видами флейт являются продольная и поперечная. Продольную флейту музыкант держит вертикально и вдувает воздух в свистковое устройство на верхнем конце инструмента. На лицевой стороне обычно делают несколько отверстий, которые поочерёдно прикрываются пальцами для создания мелодии. Поперечная флейта держится горизонтально и воздух вдувается в отверстие сбоку. Для регулировки высоты звука вдоль корпуса устраиваются специальные клапаны.

[3] Святилище Михаила Архангела на горе Гаргано в провинции Фоджа итальянской Апулии.

[4] Рыбаков С.Г. Музыка и песни уральских мусульман с очерком их быта. СПб., 1897, с. 111.

Прим. Кураем также называют ещё растение Солянка калийная (Salsola kali) семейства Амарантовых, произрастающее на песчаных морских побережьях.

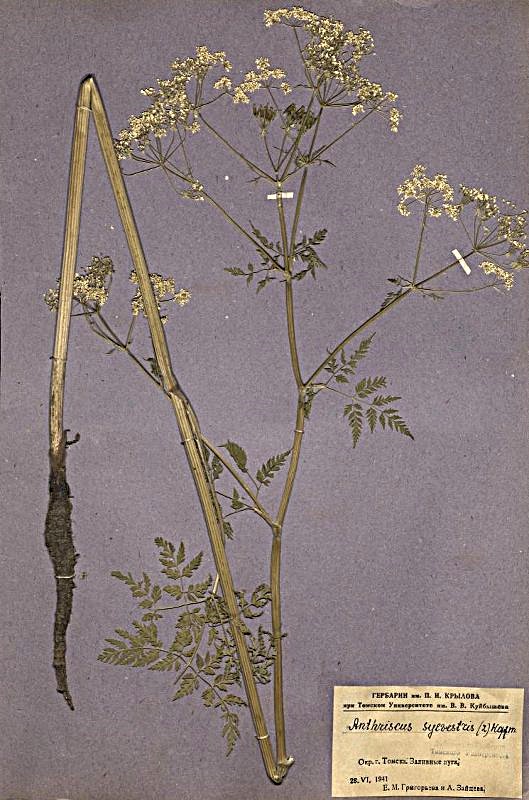

[5] Подобные кураю аэрофоны были и у других народов – казахов, сибирских киргизов. Киргизская цибизга, например, чаще делалась из купыря (Anthríscus). Его название означает «растение с сильным запахом». В.И. Даль идентифицирует купырь с дягилем, кервелем, бутенем и приводит различные народные названия – будыль, морковник, свербигуз, дикая петрушка (съедобные зонтичные растения).

[6] Рыбаков С.Г. Музыка и песни уральских мусульман… Там же, с. 112.

[7] Рыбаков С.Г. Музыка и песни уральских мусульман… Там же, с. 111.

[8] Рыбаков С.Г. Музыка и песни уральских мусульман… Там же, с. 113.