Ордена Красной Звезды № 439293 и 3092637

Родился 10 мая 1916 г. г. Нижнем Новгороде (в советское время – г. Горький).

Родился 10 мая 1916 г. г. Нижнем Новгороде (в советское время – г. Горький).

Получил высшее образование.

В РКВМФ был призван 19 октября 1937 г. Тбилисским горвоенкоматом.

В 1944 г. служил на полигоне № 55 Военно-морского флота, который официально назывался «Научно-испытательный морской артиллерийский полигон» (сокр. – НИМАП). Имел звание старшего техника-лейтенанта, занимал должность начальника зарядно-пороховой мастерской (лаборатории) 7-го отдела.

Сначала – о полигоне. Эта уникальная единица военно-морских сил России под названием «Ржевский полигон» была основана в 1854 г. неподалеку от г. Санкт-Петербурга и предназначалась для испытаний корабельной артиллерии. В таком статусе и с неизменными задачами полигон пережил все революции и войны, выпавшие на долю нашего государства в конце XIX – начале XX вв. В 1930-х гг., являясь подразделением Краснознамённого Балтийского флота, НИМАП оказался вовлечённым в новую кораблестроительную программу СССР. Её целью было создание новых линейных кораблей – и не просто кораблей, а крупнейших в мире линкоров. В ходе реализации этой программы на стапелях было начато строительство трёх мощнейших кораблей: в 1938 г. – «Советский Союз», в 1939 г. – «Советская Белоруссия», в 1940 г. – «Советская Россия».

Вот их технические характеристики: «Полное водоизмещение каждого из линкоров… составляло 65150 т. Силовая установка должна была обеспечить скорость 29 узлов (53,4 км в час). Основное вооружение линкоров – девять 406-мм орудий – размещалось в трёх броневых башнях. Такое расположение главного калибра позволяло наилучшим образом направлять и концентрировать огонь 16-дюймовок, стрелявших тысячекилограммовыми снарядами на дальность 45 км. В артиллерийское вооружение новых линкоров входили также двенадцать 152-мм орудий, восемь 100-мм универсальных пушек, а противовоздушную оборону каждого корабля обеспечивали тридцать две 37-мм зенитки. Наведение артиллерии осуществлялось с помощью новейших дальномеров, автоматических приборов управления огнём и четырёх гидросамолётов-корректировщиков, для запуска которых предусматривалась катапульта».

В этом описании привлекает внимание мощное 406-мм орудие, которое окрестили советской «Царь-пушкой». Вот его баллистическая характеристика:

– вес снаряда: 1105 кг,

– вес заряда – 319 кг,

– начальная скорость полёта снаряда: 830 м/с,

– дульная энергия: 38800 т.м.,

– макс. давление пороховых газов в канале ствола: 3200 кг/кв. см,

– макс. дальность полёта снаряда: 45,5 км,

– вес качающейся части: 198 т,

– масса ствола с казёнником и затвором: 140 т,

– скорострельность: 2,6 выстрела в мин.

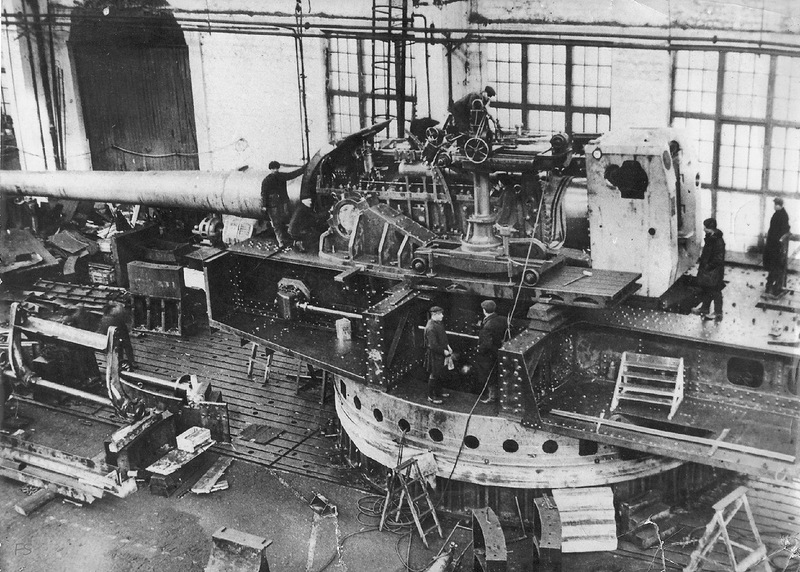

Монтаж советской "Царь-пушки"

Справедливости ради надо сказать, что эта советская пушка была не самым мощным артиллерийским орудием Второй мировой войны. В борьбе за Севастополь немцы использовали своё сверхтяжёлое орудие «Дора», калибр которого был вдвое больше (800 мм), общая масса превышала 1000 т, а снаряд весил 7 т.

Но вернёмся к нашей пушке.

Пока корабли строились, она уже была готова. Для испытания самого орудия и боеприпасов к нему (снарядов, зарядов, порохов и взрывателей) на НИМАПе была изготовлена опытная артустановка. Испытания проходили в период 6 июля – 2 октября 1940 г. Руководил ими военинженер 2-го ранга С.М. Рейдман. Результаты были признаны удовлетворительными. Рекомендовалось после внесения некоторых конструктивных изменений запустить орудие в серийное производство.

Однако война уже стояла на пороге. А такие времена отнюдь не благоприятствуют долгосрочным проектам. Зелёный свет включается для тех начинаний, эффект от которых может проявиться в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Вот и тогда в кораблестроении приоритет был отдан строительству малых и средних боевых кораблей. Линкоры «Советский Союз» и два других, для которых и создавалось 406-мм орудие, были сняты с производства. И установленная для полигонных испытаний пушка так и осталась на месте.

И далее всё в очередной раз случилось по русской пословице «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Предназначенная для моряков пушка оказалась в нужное время в нужном месте. После начала Великой Отечественной войны, в июле – августе 1941 г., когда формировался огневой щит осаждённого Ленинграда, и дальнобойная корабельная артиллерия Балтфлота пришла на помощь сухопутным войскам Ленинградского фронта, не забыли и про НИМАП с его супер-пушкой.

На территории полигона были приведены к бою все 14 имеющихся артиллерийских орудий: подготовлены для кругового обстрела, снабжены точками наводки со световым ориентиром для ночных стрельб… Были оборудованы четыре командных пункта и два броневых артиллерийских погреба, сформированы и подготовлены к боевым действиям артиллерийский дивизион и команда местной противовоздушной обороны.

Командный и инженерно-технический состав Научно-испытательного морского артиллерийского полигона. 1942 г.

Разумеется, не осталась в стороне и «Царь-пушка», включённая в состав батареи № 1: у неё сменили ствол и бронезащиту, обеспечили необходимым запасом снарядов.

Первые боевые выстрелы с площадки научно-испытательного полигона прозвучали 29 августа 1941 г. До 31 декабря артиллерия НИМАП открывала огонь 173 раза. 406-мм орудие за этот период выпустило по врагу 81 снаряд (17 фугасных, 64 бронебойных).

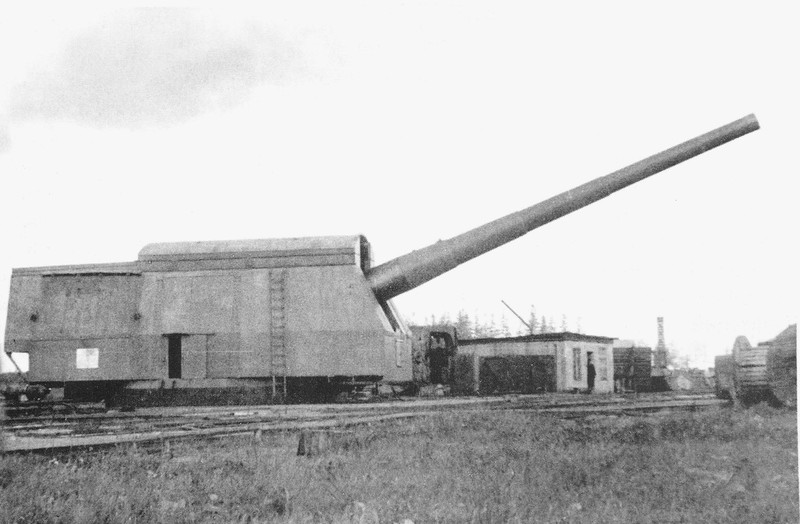

406-мм корабельная установка на испытаниях

В течение 1942 г. с территории полигона было выполнено 9 боевых стрельб.

И все последующие военные годы артиллерия Балтийского флота громила врага. Например, 14 января 1944 г., когда началась операция по полному освобождению Ленинграда от блокады, только за 65 мин. морская артиллерия обрушила на врага 100 тыс. (!!!) снарядов и мин. Горячими в этот день были и стволы орудий НИМАПа. В ходе этой наступательной операции, с 15 по 20 января 1944 г. «Царь-пушкой» было выпущено 33 снаряда.

Один из них уничтожил очень важную цель – т. н. «Высоту 112», узел сопротивления противника на подступах к г. Пушкину с севера. Вот как рассказывал об этом бывший командующий Балтфлотом адмирал В.Ф. Трибуц: «Я… вызвал к телефону командира четвёртой (артиллерийской) группы инженер-капитана 1-го ранга И.Д. Снитко… Я поручил ему фундаментально заняться зловредным «орешком». Орудие 406 мм сумело его расколоть. На высоте 112 вскоре взметнулся взрыв, и возникло огромное пожарище. Как потом выяснилось, там был разрушен железобетонный командный пункт, долговременные сооружения и подняты на воздух склады боеприпасов».

10 июня 1944 г. в ходе Выборгской наступательной операции пушка-гигант провела последние боевые выстрелы.

За весь период обороны Ленинграда она сделала 185 выстрелов, выпустив 109 фугасных и 76 бронебойных снарядов (напомним, что вес каждого из них превышал 1 т).

В период именно этих боевых действий января 1944 г. по полной ликвидации Ленинградской блокады и получил свою «Звёздочку» старший техник-лейтенант Б.А. Зайцев. В его наградном листе напечатано:

«Старший техник-лейтенант ЗАЙЦЕВ Борис Алексеевич начальник зарядно-пороховой мастерской НИМАП''а своим исключительно добросовестным трудом и умелой организованностью обеспечил выполнение заданий командования по изготовлению и снабжению боевыми зарядами как частей флота, так и Артдивизиона НИМАП''а.

Чёткой организацией работ, правильной расстановкой сил, личным примером и умением воодушевить подчинённый ему состав, достигал исключительно высоких производственных показателей своей мастерской с выработкой норм до 200%.

Вкладывая в порученное дело все свои силы, знания и опыт, энергично преодолевая трудности он обеспечивал при этом и высокое качество выпускаемой продукции.

В дни подготовки и проведения боевых операций по разгрому немецких захватчиков под Ленинградом ст. техник-лейтенант Зайцев сутками не выходил из мастерской добиваясь всегда точного и своевременного выполнения всех заданий.

За проявленную самоотверженность и настойчивость в выполнении заданий командования по обеспечению боезапасом боевых операций ст. техника-лейтенанта ЗАЙЦЕВА Бориса Алексеевича представляю к правительственной награде орденом «Красная Звезда»». (Текст документа приведён без редактирования).

Подписал это представление командир 4-й группы артиллерии Краснознамённого Балтийского флота, начальник НИМАПа инженер-капитан 1-го ранга Иван Дамианович Снитко – будущий контр-адмирал (чуть выше он упомянут в мемуарах командующего Балтфлотом В.Ф. Трибуца).

З0 января 1944 г. представление начальника НИМАПа поддержал начальник тыла Балтийского флота генерал-лейтенант М.И. Москаленко. Конечной точкой стал приказ по Балтфлоту № 9 от 9 февраля 1944 г.

После окончания войны Б.А. Зайцев остался в составе штатных офицеров Балтийского флота. Причём учётная карточка от 18 апреля 1953 г. указывает местом службы подполковника Зайцева всё тот же НИМАП.

Уволен со службы Борис Алексеевич был 14 июля 1960 г. в ходе массового сокращения Вооружённых Сил СССР.

Помимо уже упомянутого ордена, Б.А. Зайцев имел награды:

– орден Красной Звезды » (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1953 г.),

– медаль «За оборону Ленинграда» (1943 г.),

– медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (9 мая 1945 г.).

– медаль «За боевые заслуги» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1947 г.).

А заржавевшая советская «Царь-пушка» стоит на прежнем месте и поныне. Все разговоры об её уникальности и необходимости музеефицировать так и остаются только разговорами.

Я.А. Яковлев