Как и любой мальчишка, мечтавший о будущих путешествиях, в детстве я зачитывался книгами В.К. Арсеньева и Г.А. Федосеева. Дерсу Узала и Улукиткан, наряду с д'Артаньяном, Шерлоком Холмсом, Робинзоном Крузо и другими литературными кумирами детства, вызывали зависть, восхищение, желание хоть немного быть на них похожим. Позже в своих первых экспедициях по Северу немало сил и времени пришлось мне потратить на поиски среди местных охотников кого-то, кто мог бы хоть как-то соответствовать этим литературным героям и их реальным жизненным прототипам. У кого можно было бы узнать свойства деревьев и трав, повадки птиц и животных, научиться читать следы, узнавать голоса, предсказывать погоду… Я не нашёл своего Дерсу Узала – или они исчезли из нашей жизни, или мне просто не повезло.

Но что обратило на себя внимание в этой попытке «таёжного ликбеза»? Очень выборочные знания о природе у современных охотников, рыбаков и просто жителей таёжной глубинки. Сузилась прагматика. Прогноз погоды мы узнаём в Интернете и по телевизору, в лесу ночуем в лёгкой и прочной палатке, в турпоходах готовим пищу на газовой горелке и пьём очищенную воду из пластика… Нет нужды наблюдать за явлениями природы, запоминать свойства деревьев для скорого устройства крыши над головой и костра под котелок, знать качество воды по её запаху и цвету…

На бытовом уровне потребительский интерес к природе всё более падает – соответственно, у человека уменьшается и потребность в таких знаниях. Даже сельские жители, более близкие к «колыбели человечества», делят сегодня флору и фауну на две части – «нужную» и «ненужную». В первую входят промысловые виды животных и дикоросов – и сведения о них как раз и составляют опыт современного таёжника. Вторая включает в себя непромысловые виды, поэтому о них ничего не знают и знать не хотят. Нередко случались у меня такие диалоги с таёжными старожилами:

– Птичка какая-то поёт. Это кто?

– Не знаю. Зачем мне это? Мы таких не стреляем и не едим.

Разумеется, современная культура уже далеко отодвинула человека от природы, и дистанция эта всё более и более возрастает. Наши предшественники, особенно коренные сибирские народы, получали от леса и реки несравнимо больше, а с углублением в древность – практически всё. Пищу, одежду, материалы для жилища, бытовых вещей, орудий труда и оружия, лекарство от хворей – это и ещё многое другое человек брал из окружавшей его природы. Потому он должен был великолепно её знать, ведь зачастую от этих знаний зависела человеческая жизнь.

Но не только меркантильной прагматикой определялись эти знания. Наши предшественники – люди так называемой традиционной культуры – сформировали и самобытную духовную сферу, обожествив природу и найдя в ней чёткое место для человека. Поэтому глубинные знания и определённое отношение существовали не только в адрес тех, кого «можно есть» или использовать иным образом, но и в практическом отношении к абсолютно бесполезным «братьям нашим меньшим». Лягушкам и жабам, например.

Но не о них сейчас речь. Хотя и эти представители лесного мира, служившие (а кое-где служащие и поныне) объектами глубокого религиозного поклонения, заслуживают отдельного рассказа. Пока же есть смысл поговорить об утке, которая из важной фигуры мифов и обрядов древних сибиряков превратилась сегодня всего лишь в ингредиент для экзотического супчика.

В религиозных воззрениях всех народов мира птицы занимают определённое и важное место. Причём в соответствии со своими природными характеристиками каждая из них наделяется определёнными сакральными свойствами. Орёл, как говорится, он и в Африке орёл: он царствует в воздушном пространстве, и он же главенствует среди пернатых персонажей языческих пантеонов. Есть своя «специализация» и у водоплавающих, в том числе и у утки.

Дело в том, что в мировоззренческих традициях народов Сибири (как и многих других регионов планеты, но не о них сейчас речь) Космос представляется вертикально стратифицированным, ярусным. Верхний уровень – это обитель богов, добрых духов, предков; Средний – реальный мир людей и животных; Нижний – обиталище злых духов, фантастических злобных существ, покойников. Каждому из этих этажей мироздания соответствовал свой набор образов, знаков. Например, понятие космического Верха соотносилось с птицами, Низа – с земноводными, рыбами.

Но из окружавшего древнего мыслителя обилия живых существ не все так однозначно «раскладывались по полочкам». Как быть, например, с водоплавающими птицами, которым под силу проникать во все сферы Космоса – парить в небесах, ходить по тверди и нырять под воду? Ведь они в состоянии общаться как с благонесущими, так и со злобными духами, быть посредниками между ними и человеком.

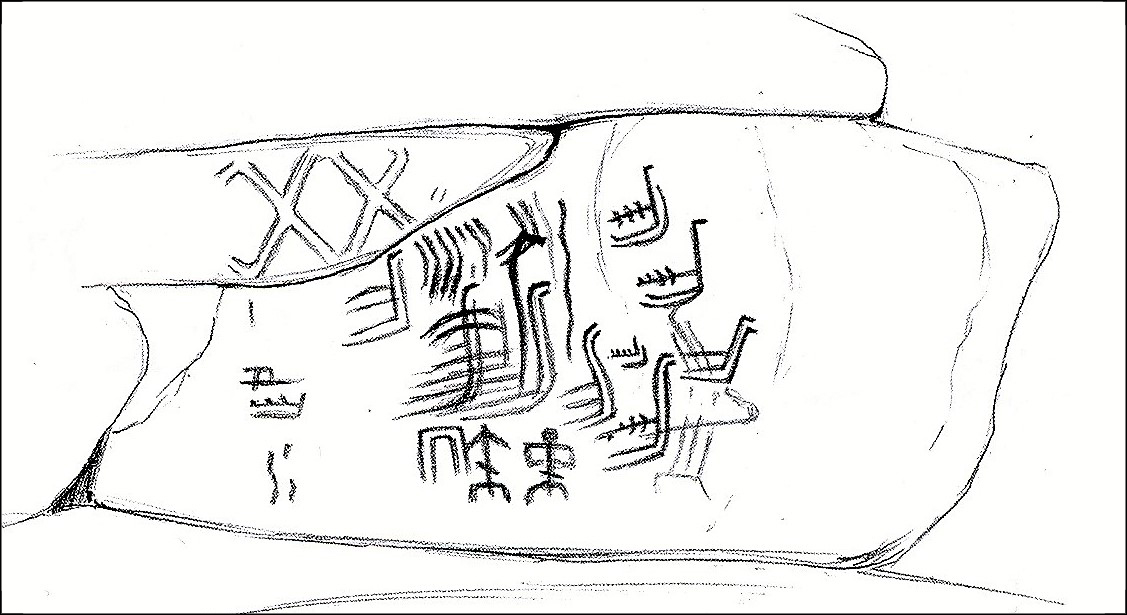

Эти-то качества пернатых водоплавающих и определили им особое место в религиозных представлениях многих народов. Причём очень давно. Образ водоплавающей птицы известен уже в искусстве верхнего палеолита (древнекаменного века – 35–10 тыс. лет назад). В Урало-Сибирском регионе он зафиксирован с эпохи неолита (конец каменного века, с IV тыс. до н. э.). Показательно, что древние художники из всего многообразия пернатого царства предпочитали использовать в качестве натуры водоплавающих, и чаще – именно уток. До сих пор профильные фигурки этих птиц сохранились на уральских писаницах – Бурановской II и Старичной, Шайтан-Камне, Сокольинских утёсах и др.

Рисунки водоплавающих на Змиевом Камне (р. Тагил). Кон. III – II тыс. до н. э.

Индоевропейцы – предки большинства нынешних народов нашего континента. Для образа Серой Шейки они сохранили и развили сакральную роль посредника между мирами. Свидетельством этого может служить мифическая птица древних иранцев Каршипта в облике утки, которая объединяла собою все три сферы мироздания и служила вестником воли небесных богов на земле. До сих пор в образе водоплавающей птицы иранцы представляют богиню земли и воды Ардивисуру Анахиту, а индийцы – богиню Сарасвати.

В Древней Греции – колыбели современной европейской цивилизации – водоплавающие птицы тоже имели божественный статус. Сама Афина Паллада – богиня мудрости, справедливой войны, искусств и ремёсел, одна из верховных олимпийских богинь – могла представляться в облике гагары и баклана. Об этом свидетельствует святилище в полисе Мегара.

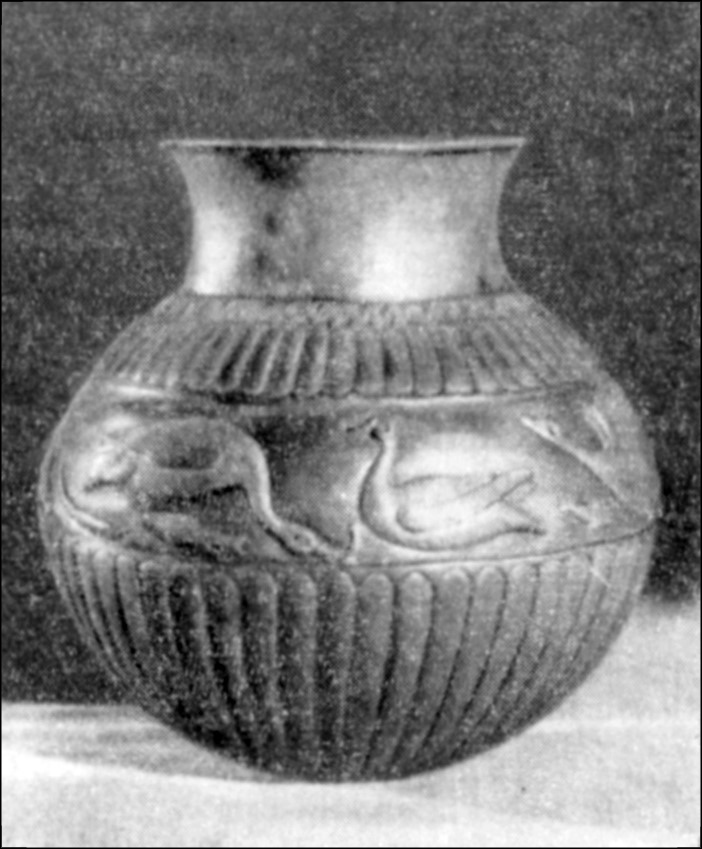

Подобное отношение к водоплавающим (прежде всего, к уткам) существовало и у соседей древних греков – скифов. Скромный облик этой птицы присутствует на дорогой посуде, золотых украшениях, что дало археологам сделать вывод: «Образ водоплавающей птицы служит символом власти над земным миром».

Серебряный сосуд с изображением уток из скифского кургана Куль-Оба

Впрочем, примеры подобному из мировой истории можно длить и длить. Остановимся на тех, что ближе к нам территориально и исторически. Например, на финно-угорских народах. Они отвели водоплавающей птице (опять же чаще других – утке) и вовсе божественную роль демиурга – творца мира.

Финны утверждали, что всё ныне сущее появилось из семи яиц (шести золотых и одного железного), снесённых уткой-праматерью.

Коми согласны с такой трактовкой происхождения мира с той лишь разницей, что, по их мнению, утка снесла только четыре яйца.

Мордва оказались ещё скромнее: согласно их мифам, великой птице Ине Нармонь для её созидательной работы достаточно было и одного яйца: желток трансформировался в земную твердь, а скорлупа – в подземную и небесную сферы.

Марийцы в количественном отношении тоже оказались непритязательными и утверждали, что первоутка прилетела на поверхность первоокеана и снесла только два яйца. Из них в облике селезней вылупились два брата – Юмо и Йын, которые стали попеременно нырять и извлекать на поверхность донный ил. Так и была создана первоземля.

Обские угры – ханты и манси – отформатировали сюжет о пернатой праматери по-своему. Начало этой мифической истории такое же унылое – первоокеан без суши. Живущие на небесах около верховного божества Торума утка и красношейная поганка решают исправить положение. Но в своей созидательной деятельности они не занимаются промежуточным актом вроде несения яиц для производства ныряльщиков за донным грунтом, а смело погружаются в воду сами. Извлечённый ими с океанского дна кусочек тверди постепенно разросся и стал опорой для жизни всего сущего – деревьев, животных, людей.

Собственно говоря, именно утка создала Средний мир – ту самую реальность, в которой мы ныне обретаемся.

Роль культурного героя и даже демиурга предопределила образ утки для высокочтимых божеств у многих народов мира. Про персов и древних греков было сказано чуть раньше. Но и сибирские народы облекали своих небесных покровителей в пернатое обличье, ничуть не видя в этом ущемление их заоблачного статуса, а совсем даже наоборот.

У хантов и манси, к примеру, так могли выглядеть сыновья верховного божества в ходе своих героических деяний. Герой мансийского мифа Тарыг-пещ-нималя-сов, когда приступил к творению мира, «пошёл к коню. Оседлал коня. Сел в седло в образе золотой утки, в образе золотого гуся. Пустился в путь». У четвёртого сына Нуми-Торума по имени Аут-отыр и статус был ниже, и задача более личная – всего лишь догнать сбежавшую жену. Наверное, поэтому в мифологии ему придали облик не золотой, а всего лишь железной утки: «…Муж её, Аут-отыр, в образе железной гагары за ней гонится».

Кеты рассказывали, что их великий шаман Дох, падая с неба на землю, превратился в гагару. Это, правда, имело печальные последствия: люди не узнали своего кумира и забросали его камнями. Крики шамана, что он человек, а не птица, оказались бесполезными.

Бляха с изображением мифического героя, рядом с ним – утка.

Нижнее Приобье

Героические богатыри имели более низкий статус, чем небесные боги, но и они могли в случае необходимости «встать на крыло». Вот фрагмент сюжета битвы русского и мансийского богатырей, где каждый принял образ утки:

«Гонял, гонял его, вот догнал.

А Русский богатырь в образе железной птицы гагары вдаль полетел,

А он уже в образе гагарки его догоняет».

Иногда божественные сыновья для достижения своих целей не прибегали к перевоплощениям, а прямо привлекали для своей защиты пернатых воителей. Сын Нуми-Торума в ходе исполнения своей высокой миссии создания мира столкнулся с противодействием злонамеренных сил, и спасли его именно гагары, ещё раз проявив свою активность в миротворчестве – теперь уже, правда, в иной роли: «…То оказался несомый ветром чёрт. Подошёл к нему, здесь рвёт, там хватает… Светлый мальчик потерял терпение, вынул из кармана двух гагар и говорит: «Две мои дочери с игольчатыми клювами, – говорит он, – сделайте что-нибудь с ним!». Гагары начали раздирать чёрта, да и убили его».

Если утка оберегала даже небожителей и героических богатырей, для простых смертных она и вовсе являлась могущественным покровителем. Это проявлялось, прежде всего, её важнейшей ролью в сакральной защите сферы деторождения – того, что сейчас принято называть «охраной материнства и детства». Селькупы, например, ещё недавно утверждали, что около железного дома Жизненной Старухи – подательницы жизней – обитают утки, которых называли «небесные птицы». Именно их хозяйка посылала охранять жизнь женщин при родах.

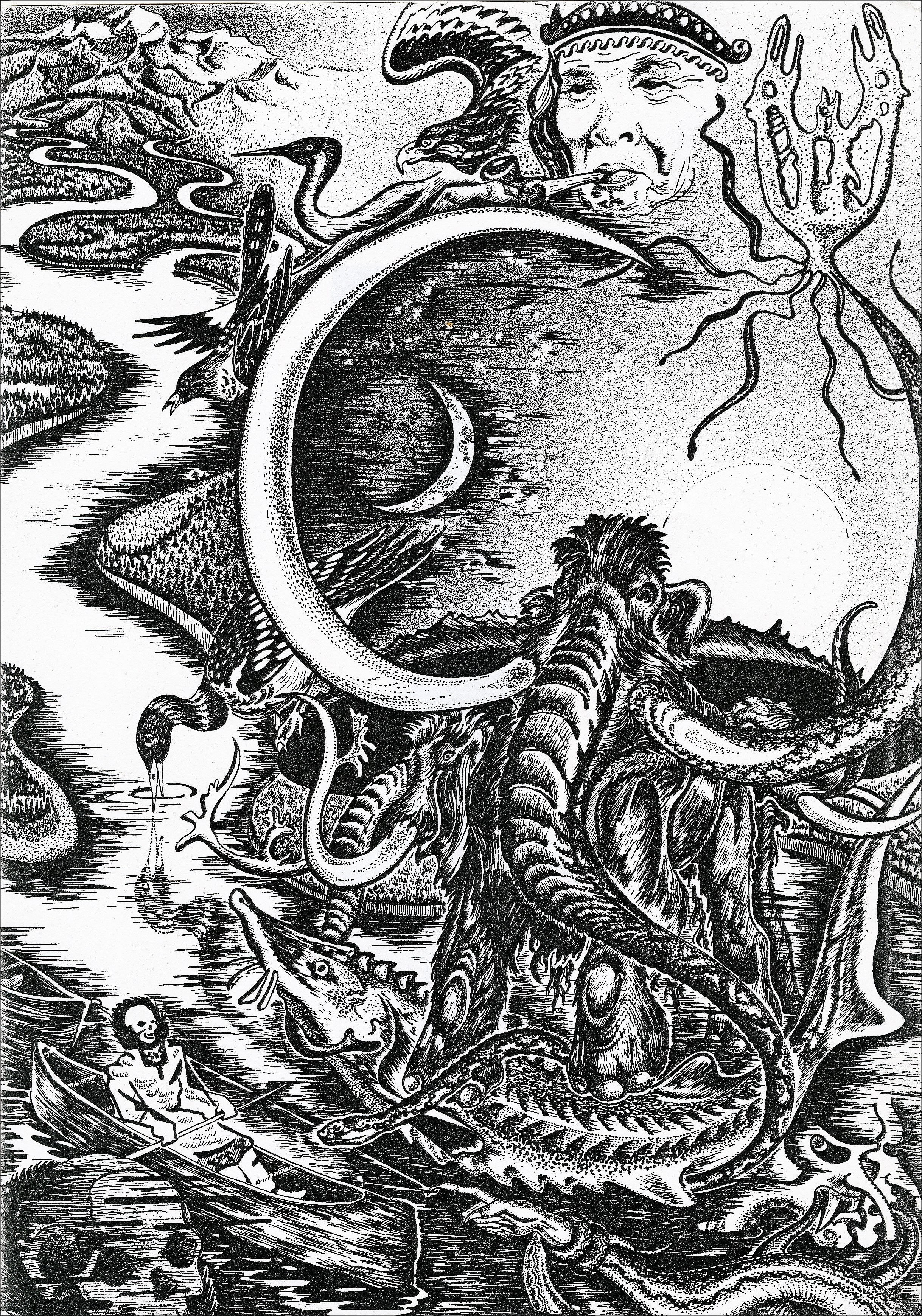

Мироздание. Жизненная Старуха. Худ. А.Д. Тимофеев (Томск)

У хантов и манси образ гусыни-утки могла принимать сама верховная богиня Калтащ-Эква, главной функцией которой являлось именно покровительство женщине-матери и её чаду.

«На спину животного, спину имеющего, она опускается,

В хорошем облике золотистой гусыни опускается…», –

повествуется в одном из мифов. Нерасчленённость образа «гусыни-утки» не должна смущать, поскольку в мансийском фольклоре эти слова синонимичны и выражают общее понятие водной птицы.

Близость уток к небесным вершителям человеческих судеб не могла не породить идеи о прогностических талантах этих птиц. Проще говоря, их стали считать вещуньями, прорицательницами. В XIX в. у русских старожилов Сургутского края был зафиксирован такой вид предсвадебного гадания: «Делают из воска двух уток и пускают в воду на тарелке, взболтнув (помешав) предварительно воду. Если утки плавают вместе – предстоит согласная мирная жизнь в замужестве, если порознь – придётся жить с мужем в ссоре».

А коли пернатые пифии и кассандры могли заглядывать в будущее, то они стали объектом внимательного наблюдения со стороны людей: вдруг удастся подсмотреть, «что день грядущий мне готовит»? Русские старожилы на Оби верили:

Материальным воплощением идеи покровительства человеку со стороны высших сил в образе водоплавающих птиц стали их миниатюрные копии – металлические подвески к женским косам. Во II тыс. они были очень популярны не только у предков нынешних хантов, манси и селькупов в Приобье, но и у всех финно-угорских народов Поволжья и Прикамья. Раскопки могильников в этих регионах редко обходятся без обнаружения изящных профильных фигурок водных пернатых, в словаре профессиональных жаргонизмов археологов есть даже специальный термин для такой категории артефактов – «уточка». В композициях некоторых поделок идея покровительства утки выражена предельно откровенно – малая фигурка человека прикрыта сверху монументальным изображением птицы. Ну, точь-в-точь, как в живой природе мама-утка закрывает собой своих детёнышей от опасностей.

Металлические подвески-обереги к женским косам из Приобья. II тыс.

Уже в наши дни такие подвески, случайно находимые при разрушении старых могил, мужчины стали пришивать к своим поясам с той же самой целью, с какой прежде их вплетали в свои косы женщины, – получить покровительство и поддержку высших сил.

Коми и удмурты приносили уток в жертву, после чего косточки от них носили на себе в качестве амулетов-оберегов. Коми, кроме того, для отпугивания злых духов прибивали крылья гагары к стенам своих жилищ.

Иногда эта птица признавалась духом-защитником не только отдельного человека, а целой группы людей – рода или посёлка. В таком качестве её воспринимали, например, ханты р. Тромъегана и Кодского княжества (особенно жители Большого Атлымского и Малого Атлымского городков). Последние изображали условную фигурку утки в качестве своего родового знака – «знамени», «тамги». Его официально использовали в качестве подписи при оформлении документов, наносили в виде татуировки на тело…

У хантов существовало даже специальное слово для птичьей фигурки, в которую вселился дух-покровитель, – кор. Эта фигурка – вместилище для духа – могла быть изготовленной самими искателями покровительства, а могла быть и приобретённой ими вовне. На протяжении, как минимум, двух последних тысячелетий обские угры и их прямые предки спокойно включали в свою культуру, причём даже в сакральную её часть, импортные предметы – сарматские зеркала, персидские блюда, золотоордынские чаши, русские игрушки... Поначалу на их поверхности процарапывали изображения своих духов-покровителей – и «чужая» вещь становилась «своей». Но позже не стали проводить даже и такой процедуры. Примером инкультурации – включения инокультурного предмета в своё культурное пространство – может служить маслёнка в виде утки, изготовленная на фарфоровом заводе М.С. Кузнецова и помещённая на р. Северной Сосьве в набор священных предметов.

Маслёнка или солонка в виде утки. Изготовлена на фарфоровом заводе

М.С. Кузнецова в конце XIX – начале XX вв. и включённая на р. Сосьве

в набор священных предметов

Не удивительно, что высокий сакральный статус и защитная функция образа утки (преимущественно гагары) привели к его табуированию. В условиях традиционной культуры запреты статуируются мифологией. Так, в одном из мифов, записанном А. Регули и проверенном затем Б. Мункачи, сюжетно обосновывается запрет на убийство и употребление в пищу гагары. Когда рождённые Первой Женщиной семь сыновей отправились на охоту, двое младших братьев опередили старшего и выстрелили в гагар, пролив кровь священных птиц. В результате этого суетливого и необдуманного поступка в жизнь людей пришли болезни.

Побывавший в 1915 г. на р. Казыме И.Н. Шухов писал: «Почитание кряковой утки, селезня… основано на том предании, что некогда Бог в виде такой утки летал в верховьях р. Казыма. Ловя уток перевесами, остяки выпускают селезня, если он попадается, и в пищу ни в коем случае не употребляют. Чернозобая гагара… также почитается: её не бьют, а если она случайно попадёт в рыболовную сеть, то место, в которое попала гагара, вырезают. Причин почитания гагары выяснить я никак не мог. В пищу она остяком не употребляется».

Гагарам нельзя было приносить не только специальный, но даже случайный вред. Освобождать и отпускать случайно запутавшуюся в сеть гагару было правилом не только на р. Казыме, но и в других местах обско-угорского мира. При этом наказание всё равно могло настигнуть хозяина сети, поэтому он внимательно следил за поведением освобождённой птицы: если она сразу взмывала в небо, он вздыхал с облегчением, если отплывала – надеялся «авось пронесёт», а вот ежели ныряла, то ждал для себя неминуемой беды.

Представителям некоторых хантыйских родов нельзя было не только стрелять в гагар, а даже смотреть в их сторону.

Там, где гагару всё же добывали, распарывать тушку могли только мужчины.

Наверное, идейной связью образа утки с миром богов и с функцией благоподаяния можно объяснить запрет у селькупов класть в гроб с умершим подушку из перьев этой птицы.

Однако также как утка больше времени проводит на воде, чем в небесах, так и представления о её связи с Нижним миром гораздо обширнее и многообразнее, чем о контактах с Верхним. В силу своих природных способностей и в соответствии с местом в мифологизированном Космосе это пернатое превратилось в знатока дорог между мирами живых и мёртвых, лоцмана и попутчика усопшего, этакого «сибирского Харона». Поэтому присутствие этого амбивалентного (двойственного) образа в мифоритуальной практике сибирских народов стало проявляться не только в части, связанной с зарождением и охраной жизни, но и в сегменте, обслуживающим человеческую смерть.

В Приобье это случилось, судя по археологическим материалам, достаточно давно. Скелеты водоплавающих птиц, которые сопровождали умерших, обнаружены в могилах, как минимум, с бронзового века (со II тыс. до н. э.).

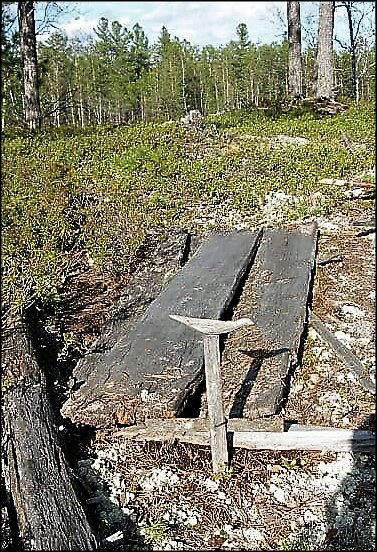

При определённых обстоятельствах, а может быть и с течением времени, в качестве проводника могла использоваться не целая тушка птицы, а лишь её часть либо даже специально сделанное изображение. Ханты до сих пор иногда включают деревянные копии уток в конструкцию надмогильного сооружения – прикрепляют к коньку «домика мёртвых» либо к небольшому шесту, который втыкают в землю.

Деревянная фигурка птички над могилой ханты на оз. Пупиовлор.

Сургутский район ХМАО – Югры. 2006 г. Фото: Я.А. Яковлев

Они же, как и селькупы, под одежду деревянных человекообразных скульптурок, олицетворявших умерших родственников и хранившихся в культовом амбарчике, обязательно вкладывали миниатюрное изображение птички в полёте (сойки) с той же самой задачей проводника в обитель мёртвых. Нарымские селькупы после крещения и внедрения христианской погребальной обрядности рисовали птичку на нижней (ближней к миру мёртвых) доске гроба.

У северных хантов сохранился очень показательный обряд, иллюстрирующий функционал утки в роли проводника души умершего в иной мир. В период поздней осени, зимы и ранней весны, когда нет уток, для сохранения отданной богу душе изготавливалось временное вместилище – деревянная человекообразная фигурка. Её берегли до весны. Только после появления перелётных птиц этот деревянный человечек («контейнер» с назначенной к отправлению человеческой душой) помещался в специально построенный шалашик, перед входом в который укладывали первую добытую утку головой на север (в сторону Мира мёртвых), а затем всё это сжигали. Суть описанного обряда представляется совершенно очевидной: до появления пернатого поводыря душа не могла отправиться в столь неизведанную дорогу.

Близкий по форме и содержанию элемент погребального обряда зафиксирован и у восточных хантов на р. Югане и Салыме: они строили надмогильное сооружение лишь после появления перелётных птиц.

Мифическая способность утки легко проникать в Нижний мир определила и ещё одну её ритуальную функцию – быть жертвой для вредоносных духов, доносить до них просьбы и чаяния людей. В этом качестве птица широко известна у многих народов – например, у урало-поволжских. Ханты в обязательном порядке приносили уток в жертву «низовскому чёрту» Ыл-юнку перед началом рыбной ловли. Сначала все участники обряда варили птиц и ели их. Затем крылья прибивали к сосне, а тщательно собранные кости складывали в старый котёл без дужки, спускали его в заводь и кружились вокруг него на лодках с криками «Ыл-юнк, давай больше рыбы!».

Аналогом хантыйскому Ыл-юнку в селькупском пантеоне был Кай или Кайе. Он представлялся в обличье утки с железными перьями и человеческим голосом.

С верой, что утки возродятся, бросали после трапезы их кости в водоём и манси – это тоже можно рассматривать как обряд жертвоприношения.

Как реликт весьма древних представлений о жертвенной роли утки, у нынешних хантов и селькупов сохранилось обязательное правило готовить из неё поминальное блюдо. Причём даже заимствованные из православия поминальные сроки (9-й и 40-й дни) не изменили традицию поедать в память об усопшем именно утку. В качестве поминальной трапезы ханты готовят блюдо под названием саламат – густой мучной суп, куда помещают утку именно целиком.

Это же качество птицы – общение с запредельными мирами – сделало её одним из главных помощников шамана. Не удивительно поэтому, что её металлические изображения или даже реальные шкурки весьма часто можно видеть на шаманских облачениях и среди прикладов на священных местах. Старики-ханты, например, рассказывали: во время камлания именно утка указывает шаману дорогу в Нижний мир, летя впереди и одним крылом прочерчивая линию по земле.

Металлические подвески в виде уток к шаманскому костюму.

Эвенки. Колпашевский краеведческий музей

Тесная мифическая связь безобидной, в общем-то, птицы с Миром мёртвых сейчас, конечно, уже забылась. Однако определённые ассоциации с чертовщиной и дьявольщиной образ утки в современном общественном сознании сохраняет. Кто-то сегодня в шутку бранит проказливого ребёнка: «Ах ты, Анчутка!». Кто-то ставит детский спектакль под таким названием (любопытные могут познакомиться с ним в Интернете). Кто-то даже снял детский мультик с так наименованным героем… И мало кто догадывается, что Анчутка – это имя одного из персонажей языческого восточнославянского пантеона. Так звали одного из враждебных человеку бесов, способного одновременно и плавать, и летать. А рождён был Анчутка от любовного соития Антихриста (чёрта) и… утки. Причём учёные считают, что последний образ славяне позаимствовали из финно-угорского мира.

И – кстати – надеюсь, Вы не забыли, что смерть даже Кощея Бессмертного тоже хранилась в утке?

Со временем образ утки стал восприниматься оболочкой для любых враждебных сил – не только ирреальных, но и вполне земных. Даже в эпоху недавних (с позиций истории) военных катаклизмов, вызванных процессом присоединения Сибири к России, эта безобидная птаха стала ассоциироваться с силами агрессии. Вот как начинается одна из селькупских легенд о тех событиях: «На острове жили два остяцких богатыря. Захотела их посмотреть русская царица и отправила корабль. Когда спали молодцы богатырским сном, трое русских обратились в уток и стали плавать неподалеку. Проснувшись, один из богатырей выстрелил из лука в утку, но, когда наклонился за добычей, схватили его русские и заковали в цепи…».

Столь высокий сакральный статус обеспечил образу утки популярность не только в мифопоэтическом творчестве, но и в изобразительном – рисунках на камнях, в художественном бронзолитье, орнаментике, аппликации.

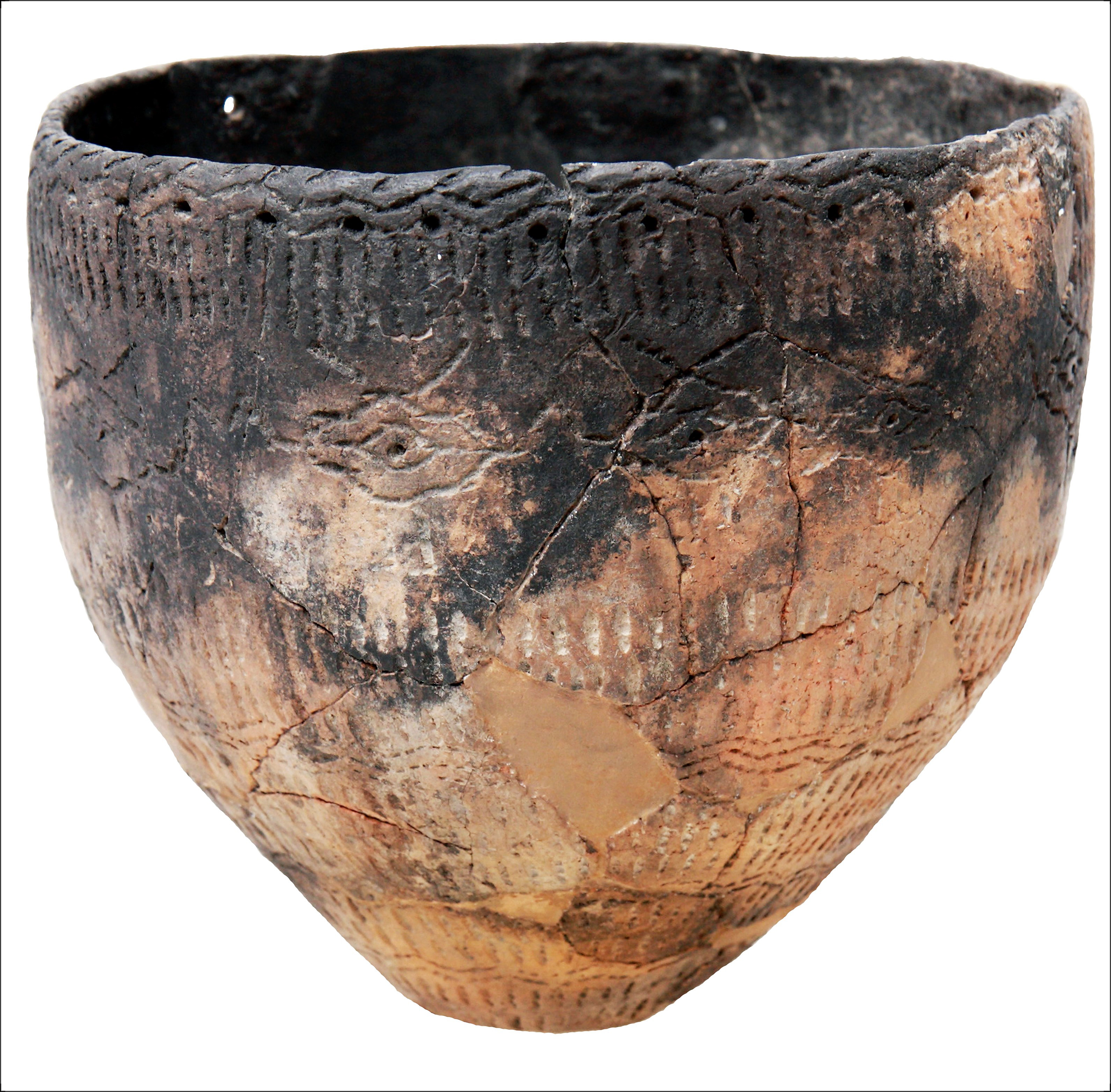

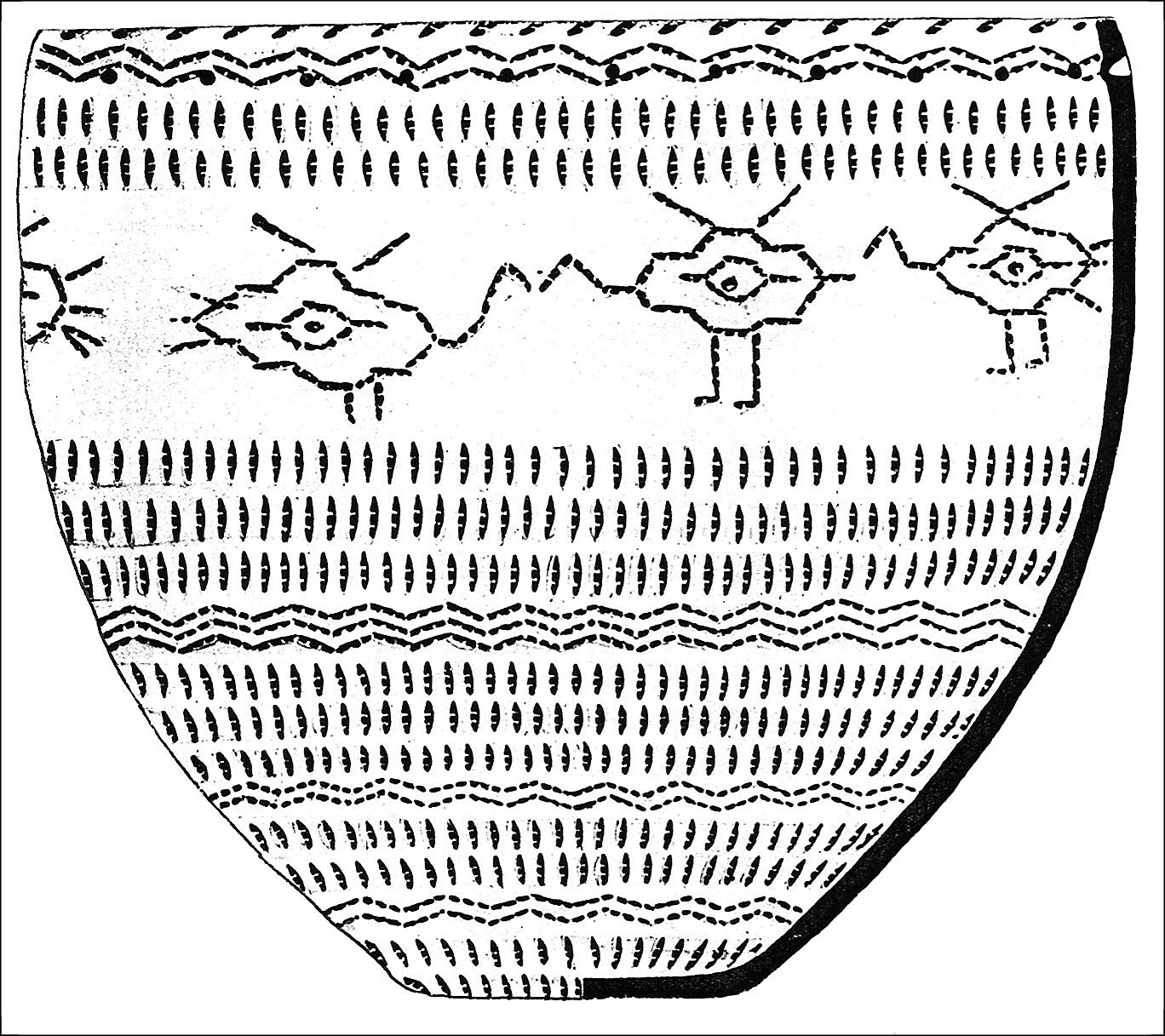

Орнаментальный мотив водоплавающих птиц в декоре глиняного сосуда.

Бронзовый век (XVII–XIII вв. до н. э.). Поселение Малый Атлым

(ХМАО – Югра, Октябрьский р-н). Фото: О.И. Белогай

|

Берестяная мансийская табакерка, декорированная изображениями уток. Тур-ват-пауль (р. Северная Сосьва). Худ.: В.Н. Чернецов. 1933–1934 гг. По: Источники по этнографии Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987.– С. 182. |

|

Орнаментальные мотивы манси: 1 – крылья утки; 2 – голова утки; 3 – выводок утят; 4 – сидящие утята; 5 – бегущие утята; 6 – плывущие утята. По: Альбом хантыйских орнаментов. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1979; Шешкин П.Е., Шабалина И.Д. Мансийские орнаменты. – СПб.: Просвещение, 2001. |

Закончить этот рассказ об образе утки в мировоззрении коренного сибирского населения хочется небольшим сюжетом, далёким от мифологии и этнографии. Экологическим. У разных родов обских угров табуированы были разные виды дикой утки (пожалуй, только запрет на убийство гагары был распространён повсеместно). Поэтому, за исключением запретного плода, все остальные вкушались с аппетитом и в весьма крупных размерах. Утка и утиные яйца добывались в таких количествах, что в наши дни кажется просто неправдоподобным. Причём чем дальше от наших дней отстоит зафиксированный факт, тем больше задокументированная цифра.

В 1771–1772 гг. В.Ф. Зуев птичий мир Обского Севера представил такими словами: «…Стада бывают великие… и ужасная по водам чернь уток и разных прочих птиц». Его современник добавил: «…Эти тучи пернатых своими криками поднимали такой страшный шум, что мы не могли расслышать слов друг друга». Не удивительно, что при таком богатстве орнитофауны, по свидетельству современников, в те десятилетия хороший промысловик мог заготовить до 2000 одних только уток, не считая прочей пернатой живности. Особенно обильной добыча была в момент линьки, когда беспомощную птицу мог догнать и убить палкой даже маленький ребёнок.

При таких объёмах промысла утка не ценилась ни как продукт, ни как объект купли-продажи. Когда на рынок выбрасывались десятки тысяч утиных тушек, цена падала до 2 копеек за штуку. Это было намного дешевле стоимости одного патрона, поэтому с ружьём на птиц никто не охотился. Т. Кёнигсфельд – попутчик академика Н.И. Делиля в знаменитой поездке 1740 г. до Берёзова – записал: «По пути мы видели в камышах огромное количество диких уток, над нами пролетали стаи диких гусей, вокруг шлюпки плавали большие дикие лебеди. У нас не было ружей, поскольку мы и предположить не могли, что здесь так много дичи… Кроме того, если не считать удовольствия от охоты, стрелять здесь дичь нет никакого смысла: каждый выстрел в 10 раз дороже утки или дикого гуся, так как остяки за щепоть табаку или пару табачных листьев принесут полдюжины, если не дюжину птиц». Он же в своём дневнике оставил рисунок хантыйской девушки, которая приносила членам экспедиции утиные яйца.

Авторская подпись на рисунке:

«Двадцатилетняя остятская девушка, у неё в руке бурак, полный птичьих яиц на

продажу». Г. Берёзов. Худ.: Т. Кёнигсфельд. Май 1740 г.

По: Материалы экспедиции Ж.–Н. Делиля в Берёзов в 1740 г. – СПб.:

Историческая иллюстрация, 2008. – С. 236.

Через столетие с хвостиком, в конце XIX в. цифра весенней добычи на одного промысловика сократилась вдвое, но и 1000 добытых уток не укладывается сегодня в голову. В один перевес (сеть между деревьями) тогда попадало от 100 до 300 птиц.

Охота на уток с помощью перевеса и лука (фрагмент картины без названия).

Худ. Н. Шахов. Первая половина XIX в.

По: Перевалова Е.В. Обские угры и ненцы Западной Сибири: Этничность и

власть. – СПб.: МАЭ РАН, 2019. – С. 26. Рис. 22.

Весной мясо водоплавающей птицы продолжало оставаться доминирующей белковой пищей. И.М. Воропай писал, что хантыйская семья на один обед могла сварить до двадцати уток сразу. Ему вторил житель г. Берёзова, опубликовавший в тобольской газете «Сибирский листок» за 27 июня 1891 г. такой вот пассаж: «…Могут есть уток, сколько душа терпит... ну, и едят!.. (я сам видел, как двое — один взрослый остяк, другой подросток лет 15 – за один присест съели пять варёных уток, т. е. около восьми фунтов, не считая хлеба и муки, обильно посыпанной в суп)». П.П. Инфантьев, посетивший годом позже поселения манси, отметил, что те собирали утиные яйца по водоёмам тысячами, и поедали их «как картошки». Рынок продолжал оставаться перенасыщенным утиным мясом. В 1891 г. берёзовский обыватель писал: «…Когда привозится остяками дичь из юрт, … надо быть осмотрительным при покупке этой дешёвой птицы: почти всегда половина её сгнившая, даже с червями».

В первой половине XX в. утка пока ещё продолжала оставаться визуальной частью сибирского пейзажа. Однако тысячами добытых уток или хотя бы утиных яиц в эти годы похвастаться уже никто не мог. Основатель и первый директор Кондо-Сосвинского боброво-соболиного заповедника В.В. Васильев в своём отчёте за 1927 г. указывал: за весну одна семья добывает в среднем от 100 до 300 голов уток. Чувствуете динамику? Не 2000, не 1000, а уже максимум 300.

Эту же цифру относительно ваховских хантов задокументировал десятком лет ранее Г.М. Дмитриев-Садовников. И произвёл такие расчёты: «Если считать, что… всех подобных промышленников наберётся до 400 душ, выйдет, что 120 тысяч штук истребляет лишь ваховское население». После чего не удержался от справедливого восклицания: «А сколько истребляют её на Оби! И после этого спрашивают: куда девается птица?».

Эх, знал бы он, как резко упадёт численность пернатых ещё через век – когда в десятки раз вырастет население, когда лук и берданку заменит многозарядное ружьё с оптическим прицелом! Вот официальные данные поголовья пернатых в наши дни по ХМАО – Югре. И это в регионе, который считается охотниками самым благополучным для промысла. В других местах, в той же Томской области, ситуация ещё хуже.

Численность охотничьих видов птиц

на территории ХМАО – Югры в 2000–2009 гг.

Источник: Численность охотничьих видов животных и птиц на ООПТ регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.admhmao.ru/socium/ekologiya/biorazn.htm

Источник: Численность охотничьих видов животных и птиц на ООПТ регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.admhmao.ru/socium/ekologiya/biorazn.htm

Всего за десятилетие (!!!) уток стало в 4 раза меньше, а рябчиков – в 22 раза меньше.

Результат тотального уничтожения съедобных пернатых можно проследить и без официальной статистики. Он налицо – стоит только выйти к озеру или зайти в бор. Нет не только того оглушающего птичьего гама и шума, о котором писалось всего лишь 2,5 века назад, нет вообще птичьих звуков. Ну, если не считать карканья вороны и стрёкота сойки. И увидеть сейчас обычную утку, которая у наших дедов выпархивала прямо из-под ног, не так-то легко. Скорее на глаза попадётся охотник с наисовременнейшим оружием в руках и неандертальским сознанием в голове. Мир изменился глобально. Мы летаем в космос, лечим неизлечимые прежде болезни, можем во время разговора видеть собеседника с противоположной стороны планеты. Наши жилища, одежда, средства передвижения и всё остальное имеют несравнимо более высокий уровень качества и комфорта. Наша цивилизация достигла такого уровня, что мы можем прокормить себя без ущерба для дикой фауны. А вот этика осталась на уровне нашего предка из каменного века – «Убей и сожри!».

В мудром мансийском сакральном мифологическом сказании о сотворении мира есть сюжет о том, как Мир-Сусне-Хум (сын верховного божества Торума) женился на дочери южных богов, получил в качестве приданого перелётных птиц и доставил их в мир людей: «Говорят Южные старуха и старик: «Наша дочь, наш зять! Настанет на свете человеческий век, настанет на свете человеческое время, этих гусей-уток мы приготовили в приданое нашей дочери. Пока останется на свете один мужчина, одна женщина, пусть их едят, пусть никогда они не кончаются».

Наверное, и по этой причине тоже ханты и манси не представляли себе счастливой жизни без вечного пернатого попутчика – утки. Один из лучших знатоков мансийской души и мансийских мыслей Е.И. Ромбандеева в своей книге «Душа и звёзды» писала: «Сказывают, что если человек на этом свете был плохим, то он попадает в нижнее царство, небо там высотой с хвост собаки, там покойный будет жить только ползком, сесть нельзя – низкое небо. Если же человек был добродетельным, то он попадает в светлое царство, будет жить где-то на берегу тёплого моря, где вечно живая, незамерзающая вода, зелёная трава, живут там вечно живые утки, словом, рай».

Синее озеро. Худ. К.А. Панков. Конец 1930-х гг.

По: Северный изобразительный стиль. Константин Панков. 1920–1930-е годы. –

М.: Наше наследие, 2002. – С. 36

Ловля птиц. Худ. К.А. Панков. 1936–1939 гг.

По: Северный изобразительный стиль. Константин Панков. 1920–1930-е

годы. – М.: Наше наследие, 2002. – С. 37.

Думается, что именно эти представления служат ключом к пониманию приведённых здесь пейзажей хантыйского художника К.А. Панкова. Писал он их не с натуры, а по памяти в Ленинграде. И – обратите внимание – на обоих посчитал нужным запечатлеть уток. Видимо, без них художник не представлял себе картину родного края полной и гармоничной. Присутствие уток в пейзаже подводят к простой мысли: именно родную землю художник считал раем.

Увы… Не сбылось пожелание богов – не сумели люди мудро распорядиться их даром. Жрали жадно и много. И дожирают последнее. Стоит ли ожидать рая, если мы до сих пор живём с сознанием неандертальца, рассматривая всю фауну и флору исключительно как свои пищевые ресурсы, не оставляя ни одному живому существу на планете права на жизнь и собственноручно превращая нашу землю в ад?