«Сага об одежде» это цикл заметок, объединенных одной общей темой: что, когда, как, а, возможно, и почему, носили русские люди. Смысл саги в показе не только внешней стороны одежды, но и внутренней, включая технологию изготовления. Спойлер: русский костюм никогда не был изолирован от всего остального мира и развивался по тем же законам, что одежда в других частях мира. Иллюстрировать сагу будем экспонатами Томского областного краеведческого музея, но их, к сожалению, катастрофически не хватит, поэтому придётся привлечь дополнительные материалы. Отдельно планируются и ролики с мастер-классами. Отдельно будут даны ссылочки на то, что почитать и на то, что посмотреть. Вопросы, а также заявки на мастер-класс, попрошу задавать в комментариях или при личной встрече с автором заметок — Марина Игнатьевна, хозяйка проекта «Жили да были», ждёт вас в гости по воскресеньям по адресу пр. Ленина, 75

Однажды бабуля обронила чудную фразу: «а мы в девках поесья на бёдрах ткали…» Надо ли описывать мою реакцию? «Я тоже хочу!» Но бабушка сообщила, что не получится, ибо «бёдер то нету!». Да как «нету»?! А вот так! Ибо пресловутые «бёдра» — это не верхняя часть ноги, а очень интересное изобретение человечества. Начнём, как всегда, от Адама…

В самом примитивном варианте изготовления спряденные нитки имеют естественное ограничение – размах руки, что приблизительно равно росту человека. Это можете проверить.

Григоровский, описывая изготовление крапивных нитей остяками, писал, что остячка крутит нить на поверхности голого бедра или на дощечке, обтянутой выделанной коже и лежащей на коленях. Я попробовала повторить и быстро поняла, что ноги жалко. Пришлось искать кожу и натягивать на разделочную доску. Фотографий процесса нет.

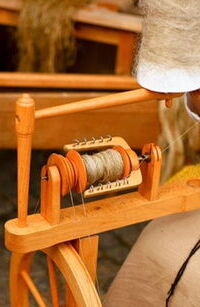

Прялка позволяет удлинить нитку – не до бесконечности, конечно. Здесь всё решают такие параметры как длина шпули рогульки самопряхи или веретена (сколько можно намотать) и качество волокна пряжи.

Объём получаемого клубка очень условно можно определить как 1-2 кулака пряхи – с большим объёмом просто становится неудобно работать. А если у вас ещё и очень примитивный станок, то вполне может оказаться, что большая длина нитей даже и не требуется.

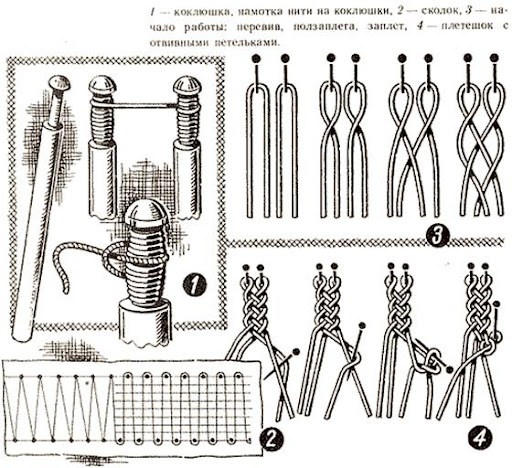

У меня есть подозрения, что самые примитивные коклюшки были просто парами палочек, на которые была намотана нитка как раз той самой длины – одна сажень (размах рук). Доказательств моей теории нет и не будет, но это просто удобно и позволяет сэкономить как нить, так и усилия… Современные коклюшки – это уже явный венец эволюции, продукт токарного станка – как и веретено. Именно эволюция веретена и наводит на эту мысль – а начинали то с палочки…

Далее возникает мысль о создании «заменителя шкуры». Может быть всё начиналось с переплетения веток или стеблей растений – мы это вряд ли узнаем.

При плетении чётко выделяются два элемента – основные и поперечные. Основа практически всегда фиксированной длины и наращивать её научились очень поздно. Уток же практически бесконечен. А теперь смотри на коклюшки.

Под цифрой 1 показана основная единица кружевопления – пара коклюшек. Работают всегда именно парами. Самое простое плетение от двух пар – так делают очень тонкий «шнурок», а для увеличения его ширины навешивают дополнительные пары. Под цифрой три слева на двух иголка подвешены две пары коклюшек. Это начало. Далее показан технический приём «перевить» – поменяли местами коклюшки внутри пары. Пара коклюшек держится одной рукой и перемещение внутри каждой пары делается всегда в одном направлении, а потом в противоположном направлении меняются местами «внутренние» палочки. И этот этап называется полузаплёт. Полный заплёт это повторение операции. После этого коклюшки меняются местами. Те, что были в левой руке, перемещаются в правую. Когда кружевница работает с бОльшим количеством коклюшек, то нерабочие пары просто оставляются в стороне. И вот тогда появляется понятие «ходовая пара» - дополнительная или нулевая пара коклюшек, которая подвешивается на крайнем подвесе и в процессе работы именно эта пара постоянно меняется местами с соседней пары, начиная с первой. В этом случае оснОвные нити в процессе плетения не укорачиваются, а нарастить ходовую особого труда не составляет. Если же технологический процесс упростить, убрав перевивы внутри пар, то получается полотняное переплетение

В полотнянке всегда видны нити и основы, и утка, а вот выглядеть она может по-разному. Всё зависит от вида и толщины нитей основы и утка, а также от того параметра, который у русских ткачих называется «доброта холста» - то есть от количества нитей на 1 сантиметр ткани. По-простому это называется -от качества и количества. По факту это не два параметра, а немного сложнее.

Вот вам уникальный пример полотнянки. Уточняю – это плетение и это – женский волос.

Это полотенце будет рассмотрено позже во всех подробностях. Пока смотрим технологию изготовления его отдельных элементов.

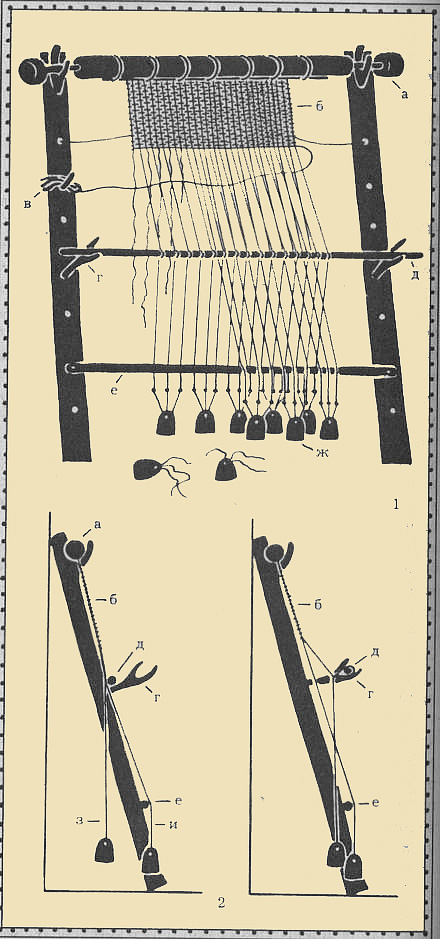

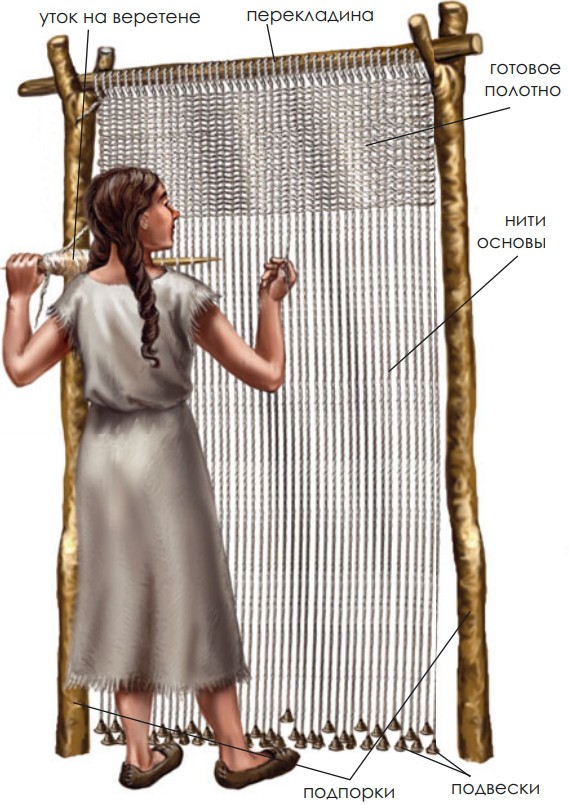

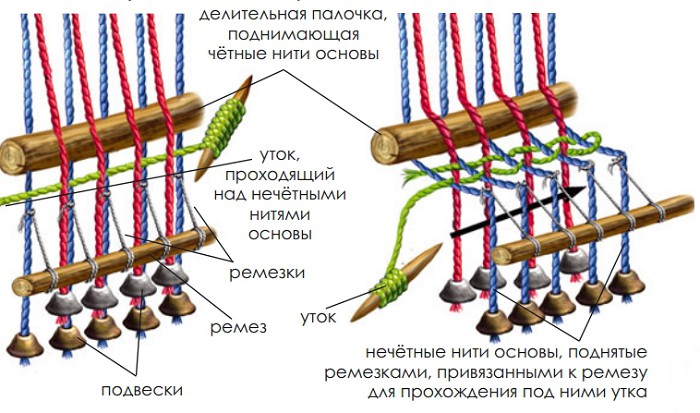

Если нити основы оставить свободно висеть, то, скорее всего они быстро запутаются. Поэтом обычно на них подвешивают грузики.

А теперь вопрос: что не так?

Даже не пытайтесь повторить!

В реальности нитки будут стремиться к максимальному сближению, ибо сила тяжести не позволит им держать дистанцию.

«Гуляющая» неаккуратная кромка, невозможность выдержать ширину и плотность полотна. И это без учёта радостей перебора нитей руками.

«But why? – But how?!»

Между картинками расположен англоязычный текст – цитата из анекдота про русалку и английский корабль. Это там, где русалку поймали и отпустили. И эта цитата – выражение моих чувств, потому что приличные слова у меня закончились при попытках сотворить эту красоту в реальной жизни. На самом деле всё происходит строго согласно пословице: «дьявол кроется в деталях». И как всегда – в жизни всё сложнее.

Вот это – вариант расширителя или шпарутки. Иногда она выглядит принципиально не так, да и с названиями «чехарда» полная. В современной реальности ткачихи строго фиксируют не только начало, но и концы нитей основы.

А Б

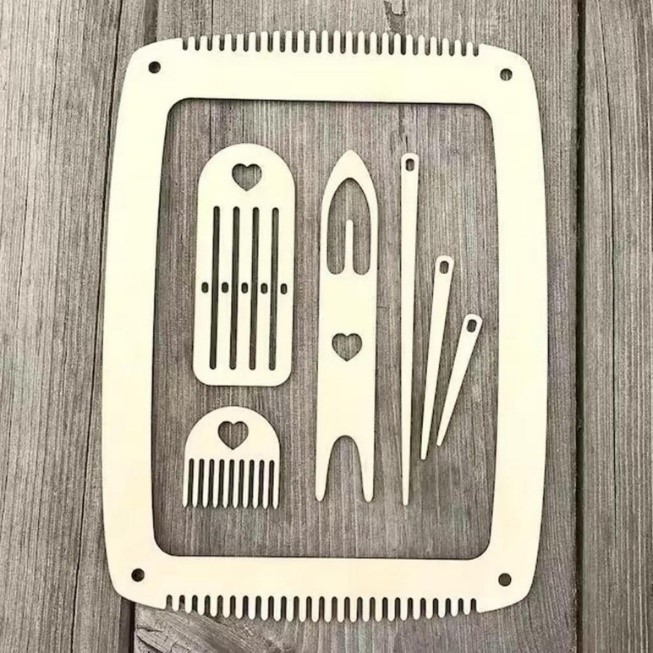

В Г

Это не полная картина и она не показывает всего разнообразия станков и вот сейчас вернёмся к самому началу разговора. В наборе деталей внутри ткацкой рамки под литерой «Б» та самая вещь, о которой говорила моя бабуля. Только она употребила множественное число и просторечное выражение: «мы на бёдрах ткали».

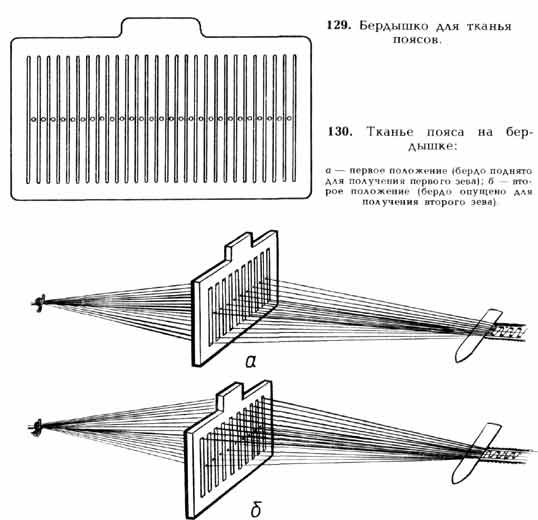

Бердо для ручного ткачества! Оно бёрдышко, оно же бёрдечко.

Система «пояс – забор»: Дальний конец фиксируется на некоторой основе, а тот, где нож, фиксируется или на поясе, или тоже на некоторой основе, но очень близко от ткача. Бердо не может висеть в воздухе – его приходится держать руками и это заметный минус данной системы. Рабочее пространство ограничено длиной рук и приходится постоянно перетягивать сотканное полотно. Ещё раз напомним, что строгая фиксация и равномерное натяжение нитей обязательны и по-другому система не работает. Правда здесь можно почти не заботиться о ширине основы, ибо она максимально заужена. В данном виде тесьмы уток максимально утягивает тесьму по ширине и практически не виден, а исключением является только самая кромка.

А вот вам ещё варианты:

А теперь вопрос. Что мы видим?

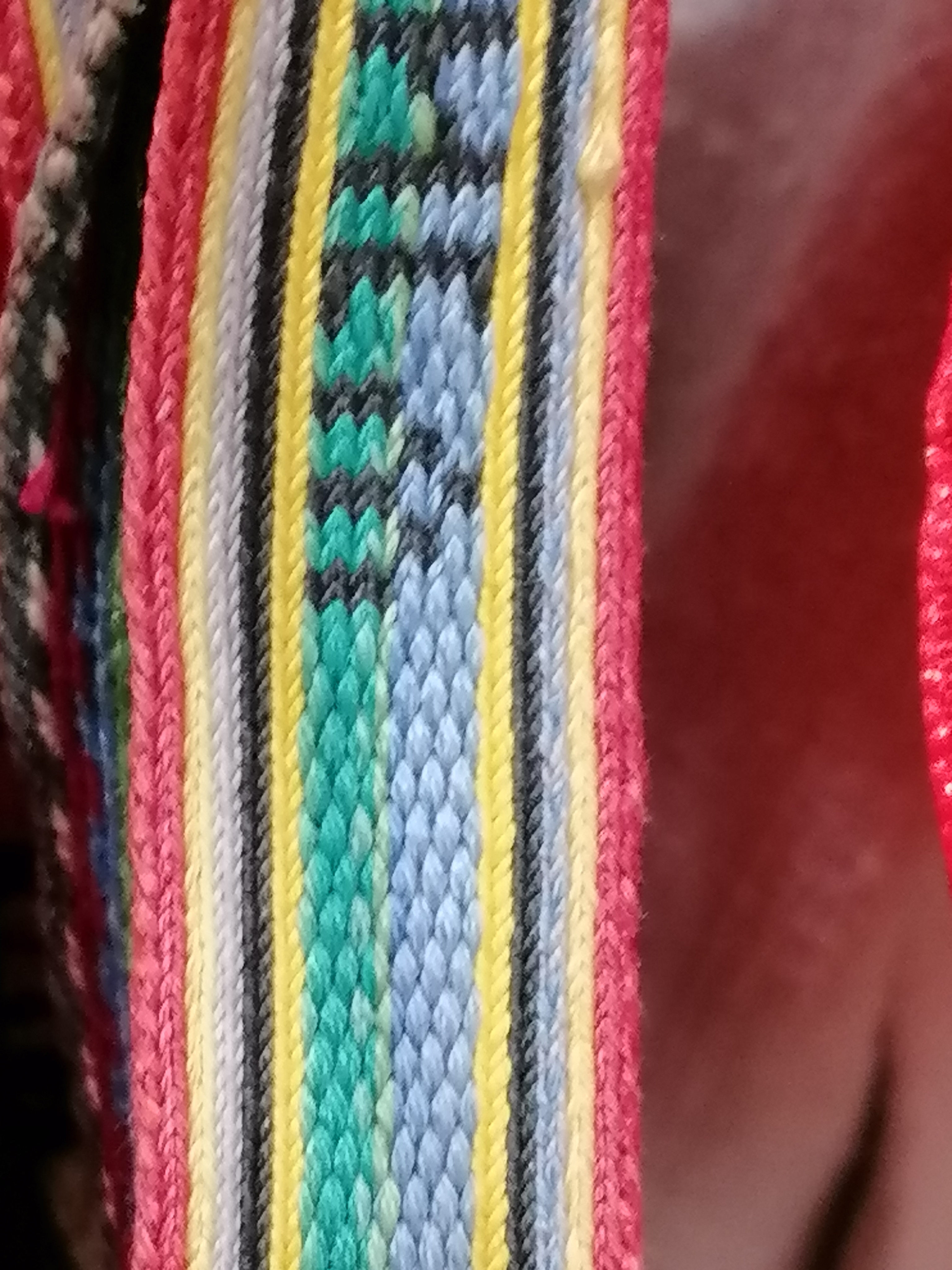

И вот пояса, сотканные на бёрдёчках – на девичьих бёдрышках!!!

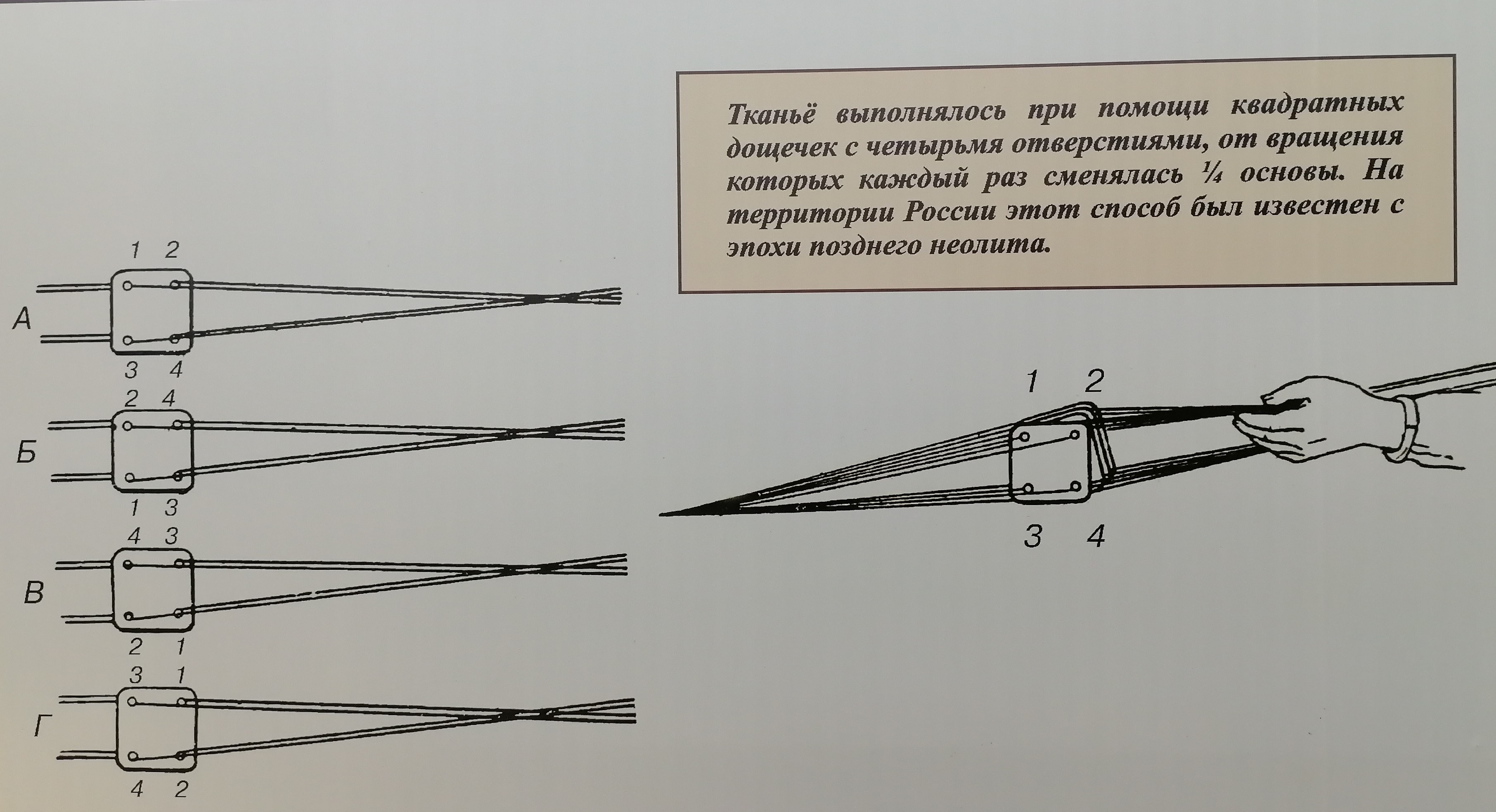

А на эти вещи теперь смотрим внимательнее. Потому что мы увидим совмещение двух техник. Середина пояса сделана на бёрдечке, а кромка оформлена карточками или дощками/дощечками.

Технология, с одной стороны, проста. С другой… У меня тесьма часто идёт винтом. Я понимаю причину, но наработать нужный опыт и добиться красоты – мне на это не хватает времени. Терпения тоже. А вот ткацкая рама, она же гобеленовая радость – то, что доктор прописал. Если вы усидчивее меня – сделайте картинку фоном, Поставьте за раму. И работайте по картинке! Рисуйте нитками. Если получится немного косо – не переживайте. Это хэндмэйд.

Вот моя рамка. Я утилизую старые шторы.

А вот милый заяц из Генерального штаба, то есть из Эрмитажа.