Всё-таки в музее случаются иногда удивительные вещи, почти волшебные, когда из «тумана забвения» ярко и живо проступают черты былого. На этот раз такое чудо случилось благодаря петербурженке Ирине Александровне Головачёвой.

Ирина Александровна обратилась в музей с запросом, не хранятся ли у нас материалы о её прадеде – Александре Михайловиче Головачёве? С отзывчивым на историческую память, неравнодушным человеком у музейных сотрудников завязалась переписка. И вот в наш музей Ириной Александровной были переданы интересные материалы, касающиеся истории её семьи.

Среди них – изображения с портретами старших родственников нашей корреспондентки. Отпечатки со старых стеклянных фотопластинок, чудом сохранившихся в семье спустя век и несколько переездов, – вы видите перед собой.

Мирная семья – детишки на венском диванчике, с игрушкой-лошадкой, за чайным столом, разновозрастная группа опять же с детишками, мужчины в сюртуках…

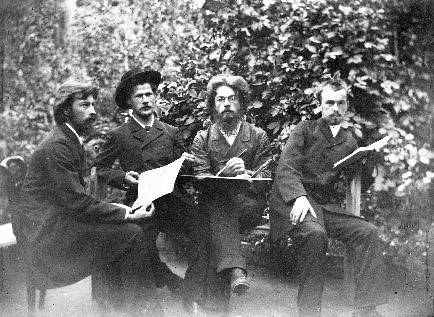

И вдруг среди последних – знакомое по растиражированным портретам лицо! Третий слева – это же Пётр Михайлович Головачёв, известный историк конца XIX – начала XX в. Его труды до сих пор не потеряли своей значимости и принимаются в расчёт современными исследователями – «Сибирь. Природа. Люди. Жизнь», «Томск в XVII веке», «Тюмень в XVII столетии», «Россия на Дальнем Востоке», «Экономическая география Сибири» и др.

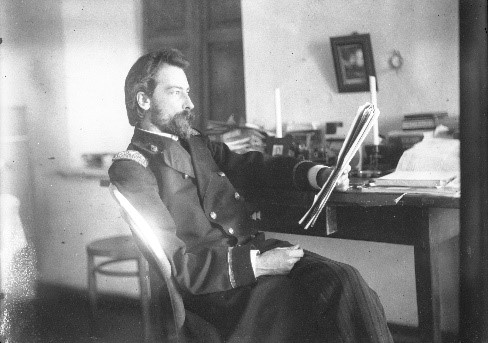

Историк известный, а вот присланное изображение его – до сих пор было неведомо ни широкой публике, ни специалистам. На этом снимке он запечатлён по крайней мере с одним из братьев – крайний слева. Он нас особенно интересует сегодня – Александр Михайлович Головачёв, прадед нашей корреспондентки, брат Петра Головачёва. Его, Александра Головачёва, мы видим на фото в мундире судебного ведомства. Между прочим, он человек и сам примечательный, довольно популярный в Томске в своё время. Думается, что его судьба будет небезынтересна краеведам.

Александр Михайлович Головачёв в мундире судебного ведомства (на петлице и пуговицах имеется знак «столп закона»). Судя по этому изображению, Александр Михайлович до того, как стал присяжным поверенным, занимал в ведомстве чиновничью должность (мог быть судьей, прокурором, следователем и т.п. – это ещё предстоит выяснить)

С помощью семейных преданий, поведанных Ириной Александровной, разрозненных упоминаний в исторической литературе и источниках очерчивается абрис биографии Александра Михайловича.

Родился он в 1866[1] г. в Колывани, небольшом притрактовом городке на юге Томской губернии, центре сельскохозяйственной округи. В семье было четверо детей: братья Пётр, Александр, Дмитрий[2] и сестра Антонина (позже носившая по мужу фамилию Полевая). Дед нашего героя, Иван Головачёв, по семейным преданиям был крепостным Орловской губернии, сосланным с семьёй в Сибирь (имел два сына и дочь). Сначала была работа на рудниках в Тюменском уезде (Ивана назначили «урядником горного отвода», как гласит семейная легенда). Потом семья перебралась в Томскую губернию – Кузнецк, Колывань. Здесь дела пошли в гору. Один из сыновей бывшего крепостного, отец нашего героя, по некоторым сведениям занимал выборную должность в Кузнецке, записался в купеческую гильдию.

Он же, выйдя в купеческое сословие, смог оплатить своим сыновьям обучение в Томской гимназии, затем в университетах[3]. Если Пётр, будущий учёный, был студентом историко-филологического факультета Московского университета (там же в начале XX в. и преподавал), то Александр и Дмитрий направились в северную столицу, поступив на юридический факультет.

В Петербурге Александр вошёл в круг сибирского землячества, посещал вечера Ядринцевых[4]. Но закончить курс обучения в Петербурге ему не довелось: в 1887 г. по распоряжению министра народного просвещения молодой человек был отчислен из числа студентов – адрес сибиряка нашли в бумагах народовольцев, привлеченных к делу об убийстве царя, хотя в то время политическая деятельность Александра Головачёва так и осталась под спудом (да и была ли она тогда кроме, разве, крамольных бесед с друзьями и «порочащих знакомств»?).

Неизвестно, чем перебивался юноша несколько лет (частными уроками?), но в 1891 г. он выехал за границу, в Персию, будучи воспитателем детей ни много ни мало у русского генерального консула в Тавризе (Тебризе)[5]. Вернувшись в Россию, несколько лет жил в Киеве, пока в 1895 г. не сдал государственный экзамен при Киевском университете и не получил возможность реализовать свою мечту – стать юристом.

Впоследствии его ждала служба по судебному ведомству в Семипалатинской области, затем в Томской губернии. Одновременно Александр Михайлович, как и братья, сотрудничал в различных столичных и сибирских газетах – «Русские ведомости», «Восточное обозрение» и пр. (среди его публикаций есть статьи этнографического характера, воспоминания о знаменитом сибирском публицисте Н.М. Ядринцеве и др.).

Занимался А.М. Головачёв как всякий истинный интеллигент того времени общественной деятельностью. Причём на этом поприще он приобрёл немалый авторитет. В газете «Сибирская жизнь» (15.12.1901 г.) в корреспонденции из Алтайского округа указывалось, что Головачев, юрист, имеющий в городе адвокатскую практику, был избран председателем Общества попечения о начальном образовании Барнаула (важнейшая просветительская организация в городе), являясь, «по общим отзывам», большим ревнителем дела народного просвещения. О нем писали, что это человек, «стоящий вне всяких партий... весьма деловой и энергичный».

В последующие годы имя А.М. Головачёва встречается уже в связи с событиями в Томске. Например, в сентябре 1910 г. Александра Михайловича единогласно избрали товарищем председателя (т.е. заместителем) Общества содействия устройству сельских библиотек. Председателем этого общества являлся сам его создатель – известный сибирский просветитель и книготорговец П.И. Макушин. В 1911 г. А.М. Головачев входил также в состав совета такой экономической негосударственной организации как Томское общество взаимного кредита.

Известно также, что Александр Михайлович вступил в ряды Томского общества изучения Сибири, которое существовало с 1909 г. и объединяло учёных томских вузов, других деятелей, причастных к исследованию громадного края. А в 1915 г. А.М. Головачёв был избран в особый комитет, учрежденный этим обществом для организации общесибирского фонда им. Г.Н. Потанина для выдачи премий за научные труды по изучению Сибири и сопредельных стран Азии.

Вообще Александр Головачёв был не только хорошо знаком со знаменитым исследователем Азии и патриотом Сибири Г.Н. Потаниным[6], с известным сибирским просветителем П.И. Макушиным, но, видимо, входил в их ближний круг как единомышленник и соратник. Например, с названными персонами (и явно по их приглашению) он составил редакцию иллюстрированного приложения к томской газете «Сибирская жизнь», издававшемся Макушиным в 1903–1904 гг.: занимался отбором текстов и изображений для публикации[7].

В годы Первой русской революции Александр Головачёв погрузился в бурление общественно-политической жизни Томска. К тому времени выкристаллизовались политические взгляды Александра Михайловича, близкие к устремлениям кадетов.

Его политические симпатии проявлялись и в общественной, и профессиональной деятельности. 12 января 1905 г. мы видим его в числе участников противоправительственного банкета-митинга, приуроченного к празднику студентов и выпускников университета – Татьянину дню. Во время этого политического застолья звучали революционные речи, распространялись листовки, вёлся сбор средств на организацию побегов ссыльных и т.п.

В феврале 1905 г. А.М. Головачёв – в числе 37 участников собрания редакторов, издателей и сотрудников томских повременных изданий, потребовавших изменения закона о цензуре в сторону его коренной либерализации[8].

В том же 1905 г. А.М. Головачёв в Томске в числе «представителей печати и либеральных профессий» наряду с другими видными деятелями города выступил одним из защитников решения Союза томских фармацевтов (возникшего опять же в ходе революции) о привлечении к третейскому суду по вопросу этичности поведения управляющего клинической аптекой университета[9]. (Уважайте достоинство подчинённых, господа!). Ну и, разумеется, присяжный поверенный (так раньше называли адвокатов) имел возможности легально и профессионально отстаивать интересы «униженных и оскорблённых», преследуемых по политическим мотивам[10].

Именные печати А.М. Головачёва (переданы И.А. Головачёвой в ТОКМ)

В апреле 1907 г. шла избирательная кампания во II Государственную думу. Как известно, эти выборы были двухступенчатыми – сначала имеющие права избирателей назначали выборщиков, собственно уже и избиравших депутатов. Так вот, томское собрание горожан, имевших право голоса, выдвинуло из своего состава 5 человек, которые должны были участвовать в выборах депутатов во II Государственную думу. В эту пятёрку авторитетнейших в Томске людей, наделённых горожанами доверием для выполнения важной миссии, входили такие значимые в истории Сибири фигуры как Г.Н. Потанин (получил 2958 голосов выборщиков), П.В. Вологодский[11] (2915 голосов), Н.В. Некрасов[12] (2756 голосов) и … Александр Михайлович Головачёв со 2770 голосами земляков[13].

Ему доверялись выборные должности и в профессиональном сообществе: в том же памятном 1905 г. он был избран членом первого совета присяжных поверенных округа Омской судебной палаты, в которую входил Томск (правда, по формальному признаку и политической причине выборы были признаны недействительными). В последующем он также избирался в совет присяжных округа[14].

Фигурирование фамилии Головачёва на разных выбранных должностях говорит о его авторитете среди современников. Его ценили как энергичного общественного деятеля, как успешного профессионала (в семье Головачёвых сохранились картина и серебряный подстаканник с памятной надписью-гравировкой – дар признательности подзащитных бывшего томского присяжного поверенного).

Подстаканник с дарственной надписью для Александра Михайловича Головачёва

Но и такое человеческое качество, как глубокая порядочность – так же привлекало к Александру Михайловичу симпатии людей. Так, один из известных томских адвокатов и журналистов М.Р. Бейлин говорил о А.М. Головачёве как о «серьёзном, хорошем и честном человеке»[15].

Александр Михайлович Головачёв в домашней обстановке

Пережив Гражданскую войну, Александр Михайлович умер в Томске 24 февраля 1926 г. после продолжительной болезни[16], оплаканный не только родными, но и друзьями, от имени которых также появилось в местной газете извещение о смерти бывшего общественного деятеля[17].

Потомки нашего героя по линии младшего сына, Фёдора Александровича[18], выбрали в жизни стезю их далёкого предка-ссыльного, служившего некогда по горной части: наша славная корреспондентка Ирина Александровна, её отец и дед стали геологами. Думается, у нас найдётся ещё не раз повод обратиться к истории этой семьи и к материалам, поступившим в музей от Ирины Александровны Головачёвой.

Александр Михайлович Головачёв с детьми в своей квартире

Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова сердечно благодарит глубокоуважаемую Ирину Александровну за её ценный взнос в музейные фонды и банк данных истории Сибири.

[1]Деятели революционного движения в России: биобиблиографический словарь. М., 1934. Т. 3. Вып. 2. Стб. 846.

[2] Дмитрий Михайлович Головачёв – известный исследователь и общественный деятель Забайкалья конца XIX – начала XX вв. Был женат на племяннице исследователя Сибири Д.А. Клеменца, впоследствии ставшей женой другого известного учёного – С.Ф. Ольденбурга. Информация о Д.М. Головачёве можно найти на разных сайтах, в том числе Российского этнографического музея (https://ethnomuseum.ru/collections/collectors/golovachv-dmitrij-mihajlovich/); «Исторической энциклопедии Сибири» (http://irkipedia.ru/content/golovachev_dmitriy_mihaylovich_istoricheskaya_enciklopediya_sibiri_2009); в статье Васильевой Т.Г. История общественных научных организаций Забайкалья и проблемы гражданского общества // Гуманитарный вектор 2009. № 2. С. 90-93 и др.

[3] Вообще, нужно отдать должное этому человеку, понимавшего необходимость образования в те времена, когда большая часть страны была неграмотной. Недаром имя Михаила Ивановича Головачёва мы видим в числе первых членов Томского общества для вспомоществования учащихся: он сделал не маленький по тем временам взнос в 5 рублей (на эти деньги можно было купить почти 3 пуда мяса).

[4] Головачёв А.М. Ядринцевские четверги // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1980. Т. 5. С. 353-358.

[5] Ирина Александровна сообщила, что в семье Головачёвых долгое время хранились привезенные из Тавриза деревянный резной пенал и серебряный топорик (или ятаган?), которые в 1990-е гг. Александром Фёдоровичем Головачёвым они были подарены в Санкт-Петербургский этнографический музей, где в запасниках есть подборка-экспозиция по семье С.Ф. Ольденбурга (его вторая жена, Елена Григорьевна Ольденбург (Клеменц), была ранее женой Дмитрия Михайловича Головачева. Сын Дмитрия Михайловича Головачева – Дмитрий Дмитриевич Головачёв вместе с матерью Еленой Григорьевной, переехал в Ленинград. Жил в семье Сергея Федоровича Ольденбурга. Стал инженером (занимался чем-то связанным с изобретением порохов). В Великую Отечественную войну добровольцем ушёл на фронт и погиб на Невском пятачке. Приказ о его отзыве из армии запоздал буквально на несколько дней. Его сын Георгий Дмитриевич (Гарри) описан в детских воспоминаниях Александра Фёдоровича Головачёва, также переданных Ириной Александровной Головачёвой в наш музей для публикации.

[6] Они были даже как-то соседями по даче. См.: Серебренников Н.В. Проблемы и перспективы русской провинциальной литературы. Великий Новгород, 2000. С. 28.

[7] Крутовский В. Периодическая печать в Томске // г. Томск. Томск, 1912 г. С. 300.

[8] Серебренников Н.В. Проблемы и перспективы…С. 34-35.

[9] Сибирская жизнь. 1905 г. 13 дек.

[10] Между прочим, по семейной легенде, он участвовал в защите юноши Кострикова, впоследствии видного большевика и советского деятеля С.М. Кирова Опять же по рассказам старших родственников, именно благодаря этому обстоятельству Головачёвым позже, в 1930-е гг., когда семья перебралась в Ленинград, удалось получить хорошую по тем временам двухкомнатную отдельную квартиру, после посещения Кирова, стоявшего тогда во главе партийной организации Ленинградской области.

[11] Юрист, в годы Гражданской войны возглавлял Временное сибирское правительство.

[12] Профессор Томского технологического института, лидер томских кадетов, впоследствии один из министров Российского Временного правительства.

[13] Хроника избирательной кампании во вторую Государственную думу в Сибири (1907 г.) // Законодательная Дума Томской области: сайт. URL: https://duma.tomsk.ru/document/view/946 (дата обращения 27.03.2025).

[14] Справочный отдел // г. Томск. Томск, 1912. С. 11.

[15] Сибирская жизнь. 1913. 15 февр.

[16] В памяти родных сохранились рассказы о том, что Александр Михайлович долго страдал параличом ног, но продолжал принимать клиентов на дому.

[17] Красное знамя. 1926. 26 февр.

[18] Головачёв Фёдор Александрович, по словам Ирины Александровны Головачёвой, родился в Томске, окончил Томскую гимназию. Во время Гражданской войны он не был мобилизован в колчаковскую армию, поскольку ранее призванный туда старший брат погиб в боях. Но был призван на «альтернативную» службу – работал при аптекаре (в семье с того времени сохранились старинные аптекарские весы). После Гражданской войны Федор Александрович закончил один из томских вузов. После работал под Магаданом, а в конце 1920-х годов с женой, Головачевой (Подраменской) Анной Алексеевной, уроженкой Семипалатинска, переехал в Ленинград, где, кажется, жила его старшая сестра Миля? и семья Ф.И. Полевого. Некоторое время семья Головачёвых проживала в семье родственников Потанина (как близкого друга братьев Головачевых ещё по Томску), а вот потом получили квартиру от С.М. Кирова на 8-й линии Васильевского острова, в которой и жили уже до 1938-1939 гг., когда квартиру поменяли на большую.