Разработка

Разработкой вопросов создания самоходного лунного аппарата (изделие Л-2) и его мягкой посадки на Луну в ОКБ-1 занимались еще с начала 1960 г. В 1963 г. была создана специальная группа во главе с М.К. Тихонравовым.

Массу аппарата изначально ограничили 600 кг — с учетом возможностей ракеты-носителя Н-II. Однако позже луноходная группа выдала следующие основные технические требования на луноход:

В конце 1964 г. в ОКБ-1 началась работа над конкретным эскизным проектом. Он был разработан в начале 1965 г. В этом проекте аппарат под кодовым названием «Е-8» передвигался на гусеничном ходу (Рис.1.).

В том же 1965 г. в СССР произошла передача всех работ по автоматическим межпланетным станциям Машиностроительному заводу имени С.А. Лавочкина (МЗЛ). Произошли изменения и в планах по использованию ракеты-носителя – вместо Н-II было решено запускать АМС на ракете 8К82К, в дальнейшем известной как «Протон-К». Проектировщики МЗЛ решили не дорабатывать полученный из ОКБ-1 проект Е-8, а разработать свой вариант. К тому же к этому времени станция «Луна-9» передала информацию о характеристиках лунного грунта, который оказался достаточно твердым, а слой пыли — небольшим. Поэтому конструкторы пересмотрели проект шасси, отказавшись от гусениц в пользу восьми ведущих колес.

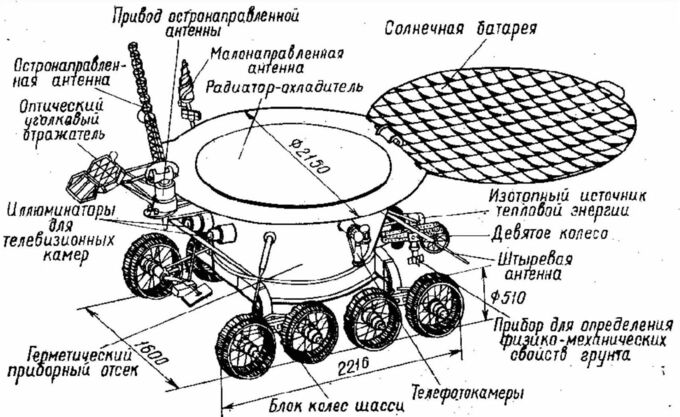

К концу 1967 г. была полностью готова вся конструкторская документация по объекту с кодовым наименованием 8ЕЛ («луноход») (Рис.2.). Аппарат весил 756 кг, имел длину с открытой крышкой солнечной батареи 4.42 м, ширину 2.15 м, высоту 1.92 м. Луноход состоял из герметичного приборного контейнера и самоходного шасси.

В приборном контейнере размещалась вся служебная аппаратура: приборы телевизионного и радиокомплекса, телеметрической системы, системы управления луноходом, блоки автоматики, а также серебряно-кадмиевая буферная батарея емкостью 200 Ампер-часов системы электропитания. Некоторые из этих систем были разработаны и в Томске. Так, НПЦ «Полюс» разработал систему для энергетического питания, а именно — преобразователь постоянного напряжения в переменное, так как для управления луноходом требовалось переменное напряжение, а солнечная батарея лунохода вырабатывала только постоянное.

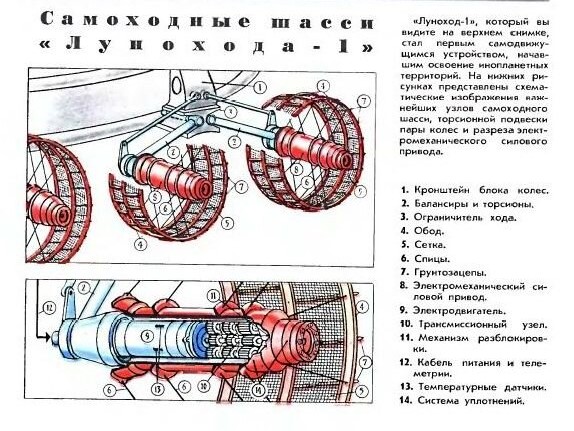

Сложным и оригинальным механизмом на луноходе явилось не имевшее прототипов самоходное шасси, разработанное в ленинградском Всероссийском научно-исследовательском институте транспортного машиностроения (Рис.3.). Каждое колесо имело три титановых обода, покрытых сеткой из нержавеющей стали и соединенных грунтозацепами. Ступица колеса была соединена с ободом спицами. Колеса, трансмиссии и двигатели были объединены в единые узлы — так называемые мотор-колеса. Луноход имел восемь мотор-колес, каждое из которых являлось ведущим.

Диаметр каждого из восьми ведущих колес по грунтозацепам составлял 510 мм, ширина 200 мм. Колесная база была 1700 мм, а ширина колеи 1600 мм.

Серьезной проблемой при создании лунохода стало обеспечение теплового режима внутри приборного контейнера. Амплитуда колебаний температуры лунной поверхности в течение лунного месяца превышает 300 градусов. Поэтому, с одной стороны, в течение лунного дня, длящегося 14 суток, требовался непрерывный сброс избыточного тепла, а с другой — низкие температуры лунной ночи требовали подогрева. Проблему решили следующим образом: в течение лунного дня работал вентилятор, который гонял воздух по контейнеру, а избыток тепла осуществлялся через верхнее днище. На его наружной поверхности было нанесено специальное термооптическое покрытие, состоящее из зеркальных элементов из кварцевого стекла. На время лунной ночи контейнер закрывался теплоизолированной крышкой, которая днем служила солнечной батареей. Дополнительным источником подогрева служил радиоизотопный источник тепла, содержащий ампулы с полонием-210.

Экипаж

Экипаж лунохода-1 набирался еще на этапе проектных работ. В составе экипажа предусматривался командир, водитель, бортинженер, штурман и оператор наведения остронаправленной антенны. Пробовали подобрать для этой роли людей разных профессий: водители боевых машин, танкисты, летчики-истребители. Но в конечном итоге пришли к мысли, что необходимы люди с хорошим радиотехнических образованием.

Как принято в СССР, фамилии членов экипажей луноходов были засекречены и опубликованы лишь в 1993 г. В состав первого экипажа входили:

Второй экипаж:

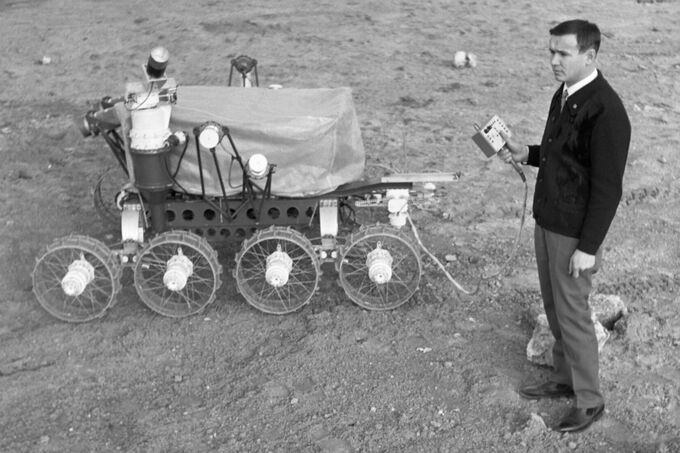

Для тренировок был построен специальный «лунодром», на котором отрабатывались разные команды (Рис.5.).

Работа на поверхности Луны

И вот, свершилось: 17 ноября 1970 г. первый в мире планетоход коснулся поверхности другого космического тела. Весь первый лунный день — а это, как уже упоминалось, 14 земных суток — экипаж приноравливался к управлению луноходом. Как выяснилось, управлять самоходным аппаратом, ориентируясь на местности с помощью телевизионной картинки, было очень не просто. Во-первых, картинка с Луны была очень контрастной, без полутеней. Во-вторых, периодичность смены изображения составляла 21 секунду. В-третьих, сами телевизионные камеры были расположены слишком низко (Рис.6.).

Фактически за первый лунный день аппарат прошел всего лишь 197 м. Благополучно пережив первую лунную ночь, луноход отправился на дальнейшие исследования. На этот раз экипаж, получивший определенный опыт, чувствовал себя гораздо увереннее, в результате чего за второй лунный день пройденный путь составил более 1500 м.

Работа лунохода на поверхности нашего спутника сопровождалась разными трудностями. На второй лунный день луноход попал в кратер и потерял связь с Землей. Когда антенну наконец-то удалось направить на Землю, оказалось, что Луноход медленно сползает на дно кратера. Ситуация была если не аварийной, то опасной. Для решения этой проблемы собрался весь коллектив — а это более 100 человек, в том числе и главный конструктор лунохода Г.Н. Бабакин. После 40 минут высказывания различных предложений никакого конкретного решения выбрано не было. И тогда Георгий Николаевич сказал: «Всем покинуть помещение, оставить одних членов экипажа. О своем решении доложить». И экипаж принял решение двигаться вперед. Так потихоньку луноход выбрался из кратера. Эта ситуация заставила экипаж относиться к лунным кратерам с большим уважением.

По окончании четвертого лунного дня первоначальная программа работ «Лунохода-1» была полностью выполнена. В эту программу входило:

Но поскольку бортовые системы функционировали нормально, то программа исследований была продолжена. В результате время работы лунохода составило 302 земных дня, а пройденный путь — 10,5 км со средней скоростью 0,14 км/ч. При этом он передал на Землю более 20000 изображений, 206 панорам, 25 рентгеновских анализов состава грунта, более 500 результатов физико-механических тестов грунта с помощью специального прибора — пенетрометра.

Последний сеанс с луноходом завершился 14 сентября 1971 года. А 15 сентября, при наступлении одиннадцатой лунной ночи, температура внутри герметичного контейнера лунохода стала падать: исчерпался ресурс изотопного источника тепла. При наступлении очередного лунного дня «Луноход-1» так и не вышел на связь.

В марте 2010 года «Луноход-1» был найден исследователями на снимках зонда LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter).

Источники:

Передвижная лаборатория на Луне «Луноход-1». Издательство «Наука», 1978 г.

Статья на платформе Дзен «Там, про любимый лунный трактор…» https://dzen.ru/a/ZaPERPEqFhzKuj-0?ysclid=mhodzajlit876556700